ブロック塀の解体費用は、ブロック塀の大きさ、解体業者が定める金額、解体場所によって異なります。

そこで本記事では、「どんなときに解体費用が高くなりやすいか」や「解体業者が発行する見積書の適切な見方」などを解説いたします。

ブロック塀の解体に必要な費用

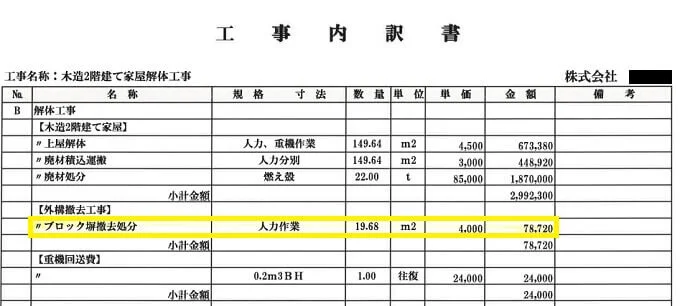

コンクリートブロック塀、石積みブロック塀など、ブロック塀にはいくつか種類がありますが、当協会の調べによると、ブロック塀の解体費用総額は全国平均で10万8,750円。最も安い場合は3万6,750円。最も高い場合は22万4,000円という結果でした。

ただし、費用総額は解体するブロック塀の面積などにより異なります。1m²単位の解体費用相場は3,368円。最も安いのが2,500円で最も高いのが4,700円です。

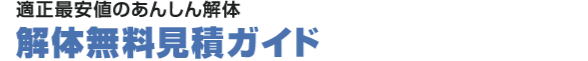

上記の場合、ブロック塀の解体費用は7万8,720円です。

- ブロック塀の解体にかかる人件費

- 重機を用いたブロック塀の運送費

- ブロック塀の解体で出た廃材の処分費

見積単位ごとのブロック塀解体の全国平均費用

上記の見積書では「m²」単位で算出されていましたが、ブロック塀の処分費用の単位は「m²」以外にも存在します。

それぞれの見積単位ごとの費用相場は次の通りです。

| 見積単位 | 費用 |

|---|---|

| m² | 3,368円 |

| m | 4,664円 |

| kg | 13,600円 |

| 台 | 43,398円 |

今すぐ壊すべき?危険なブロック塀の見分け方

ブロック塀は敷地の境界を示し、プライバシーの保護や侵入者を防ぐなどの防犯の役割を果たします。しかし、規準に反したブロック塀は地震などの災害時に倒壊し、危険物に一変する可能性があります。

ブロック塀の倒壊被害を防ぐためにも、日頃から身近にあるブロック塀の点検が必要です。ブロック塀は材料や高さなど、建設時に規準が設けられています。

まずは、建築基準法で定められているブロック塀の規準と、危険なブロック塀のチェックポイントをご説明します。ご自身の家の前にあるブロック塀でチェックして下さい。

危険ブロック塀のチェックポイント

ブロック塀が安全かどうかの見極めは、以下のチェック項目からおおよその判断ができます。

ただし、このチェック項目は一般の方が外観の目視で判断できる項目のみです。外観でブロック塀の危険度を判断する基準としては、ブロック塀の高さや厚さなどが挙げられます。

チェック項目にひとつでも当てはまった場合は専門家に相談し、撤去するか修復するかの対応が必要です。

-

塀は高すぎないか

塀の高さは地面から2.2m以下ですか?

-

塀の厚さは十分か

塀の厚さは15㎝以上ですか?

※塀の高さが2m以下の場合は10㎝以上 -

控え壁があるか

長さ3.4m以下ごとに、高さの1/5以上突出した控え壁はありますか?

※塀の高さが1.2m超の場合のみ -

基礎があるか

コンクリートの基礎がありますか?

-

塀が傾いたりしてないか

塀に傾きやひび割れがないですか?

参考: パンフレット【あなたの周りは大丈夫?今すぐブロック塀などの点検を!】|一般財団法人 日本建築防災協会

また、外観の目視だけでは判断がつかず、専門家に相談が必要となるチェック項目には以下のような内容があります。

- 塀に鉄筋はあるか

-

基礎の寸法は十分か

※塀の高さが1.2m超の場合のみ

参考: パンフレット【あなたの周りは大丈夫?今すぐブロック塀などの点検を!】|一般財団法人 日本建築防災協会

なお、ブロック塀の解体は、工務店・エクステリア会社・解体業者などに依頼出来ます。

ただし、住宅を取り壊さない場合は、工事業者に依頼すると割高になる可能性が高いです。ブロック塀の解体のみの場合は、解体業者以外の業者に依頼することをお勧めします。

築年数が長いブロック塀

目視では危険な要素が確認できないブロック塀であっても、築年数が経過していれば危険度が高い可能性があります。

ブロック塀の耐用年数の目安は30年ほどで、とくにブロック塀の内部に使用する鉄筋の寿命は15~20年ほどであると言われています。

そのため、表面的には一見キレイであっても、内部では錆びなどの劣化が起きている場合があります。

耐震性を満たしていないブロック塀

建築基準法が制定される以前に建築されたブロック塀は、耐震性を満たしていない可能性があります。

耐震性を満たしていないブロック塀は、一定以上の振動に耐えられる強度を持っていないため、地震が起きた際に崩れてしまう懸念があります。

耐震性を満たしていないブロック塀をそのままにしておくのは危険であるため、立て直すか耐震補強をする必要があります。

ブロック塀の解体前の注意点

ブロック塀の修理・解体を行う前に注意しなければならないのは、ブロック塀の所有権です。自宅の近くにあるブロック塀は、ご自身だけが所有者ではなく、隣に住む方との共有物である場合があります。

ブロック塀がお隣さんとの敷地境界になっている場合もあります。

ブロック塀が共有物であった場合は、修理や解体費用を出したとしても、ご自身の一存だけではブロック塀の解体は出来ません。もし何も承諾を得ないで解体してしまうと、最悪の場合、裁判にまで発展するケースもあります。

そのため、ブロック塀の修理や解体を行う前には、ブロック塀の所有者は誰なのかの確認が必要です。解体したいブロック塀が共有物と分かったら、「ブロック塀が規準に達していないため、解体しないと危険です。解体費用はこちらで負担しますので、解体を承諾してもらえますか?」などと交渉をして、必ず承諾を得てから工事を依頼しましょう。

解体無料見積ガイドでは、解体工事に関わるトラブルや疑問のご相談も承っています。お客様の状況に応じた専門機関や組織をご提案し、スムーズな解体工事の実現をサポートします。

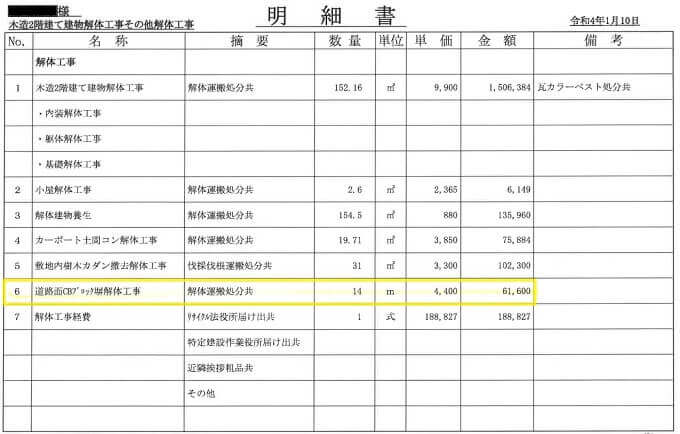

ブロック塀解体の見積書の確認ポイント

一般的に解体費用の見積金額は、数量や1m²あたりの金額です。ただし、ブロック塀の解体に関しては数量を記載せずまとめて1式で見積もる解体業者もいます。また、1m²あたりの金額ではなく1mあたりの金額で算出している解体業者も少なくありません。

そのため、ブロック塀の見積金額は内訳を比較するのが難しい傾向にあります。ブロック塀の見積金額を他社と比較する際は、総額で判断しましょう。

解体無料見積ガイドでは、「ブロック塀の見積金額に不安がある」「金額が妥当かわからない」という方のために、専属スタッフが見積書の内容をチェックし、説明書きを記載してご返信いたします。

ブロック塀解体から工事完了までの流れ

ブロック塀解体の流れは、重機を使用してブロック塀を解体する重機解体と手作業で解体する手壊し解体で異なります。

なお、ブロック塀の解体のみを行う場合は、解体前や解体後に依頼主がすべき届け出や申請はありません。

解体業者を選ぶ

はじめに工事を依頼する解体業者を探しましょう。数社の業者を比べたうえで、電話での見積金額だけで判断せずに業者の対応を含めて判断することがポイントです。

解体無料見積ガイドでは、独自の審査基準をクリアした認定解体業者の中から、完全無料で、最大6社に一括見積を依頼し、比較することができます。

近隣への挨拶

工事前に、近隣住民への挨拶を行います。工事により発生する騒音、振動、ほこり等による近隣トラブルを防ぐためです。挨拶は業者が行うことが一般的ですが、依頼主が同行するとより丁寧な印象を与えることができます。全ての近隣住民に漏れなく挨拶をするため、施工開始の10日〜1週間くらい前に挨拶まわりを始めましょう。

ブロック塀へのマーキング

ブロック塀の解体に着手する下準備として、ブロック塀へのマーキングを行います。

解体する箇所としない箇所をマーキングで記しておくことで「解体してはいけない箇所を、うっかり壊してしまった」といったトラブルを防ぐことに繋がります。

ただし、マーキングの工程を省いてしまう解体業者もいるので、見積もりの際にマーキング作業をしてくれるかを確認することをおすすめします。

ブロック塀を重機で解体する場合

重機解体の場合は、下記のような流れでブロック塀を解体します。

- ブロック塀の一部を残す場合は、境目を削る

- 鉄筋が繋がっている部分がある場合は、カットする

- 壊す部分を重機で引っ張り倒す

- 倒した衝撃で壊れた廃材を、トラックに詰め込み運搬する

- 清掃する

重機解体から工事完了までの期間はブロック塀の高さで変動しますが、一般的には1~2日で完了します。

4面がブロック塀で囲まれているような場合でも壊すだけなら1日で完了しますが、運搬が間に合わないため1~2日かかります。

ブロック塀を手壊しで解体する場合

手壊し解体の場合は、工事完了までの期間が3~4日となります。※1日に1人で10m²のブロック塀を解体した場合を想定。

また、手壊し解体の流れは立地条件により異なります。例えば、敷地内にブロック塀を「倒せる場合」と「倒せない場合」では下記のような違いがあります。

ブロック塀を倒せる場合

ブロック塀を倒せる場合の流れは、下記のとおりです。

- ブロック塀の境目を削って下をえぐる

- えぐった後に、引っ張って倒す

- 壊れたブロック塀の廃材を、トラックに詰め込んで運搬する

- 清掃する

ブロック塀を倒せない場合

ブロック塀を倒せない場合は、上段から徐々に壊していきます。1段ずつ取り外していく必要があるため、その分手間がかかります。

解体したブロック塀のガラを適切に処分する

ブロック塀を解体すると、大量のコンクリートガラが発生します。

ブロック塀解体後のコンクリートガラは産業廃棄物であるため、都道府県ごとに定められた方法で適切に処分することが求められます。

ブロック塀工事の一例

ブロック塀は場所にもよりますが、一部分だけ解体して修復することも可能です。一部分というとイメージが湧きづらいと思いますので、写真をご参照ください。

ブロック塀の修理

ブロック塀が傾いている場合や、鉄筋が入っていない場合は、難しい修理になる又は修理出来ない場合が多いです。

しかし、高さが基準以上の場合や控壁がないブロック塀は、ブロックを基準の高さに削ったり、新たに控壁を設けたりする修復工事を行うことが出来ます。

下記の写真のように「カッターいれ」という工事をして、ブロック塀の高さを調節します。

ブロック塀解体の補助金

自治体によっては、ブロック塀の解体工事に対し補助金を支給している場合があります。自治体によって補助事業の内容は様々で、全体の方針は「ブロック塀等撤去費補助事業計画書」などを確認することで分かります。

解体無料見積ガイドの補助金サービスでは、解体費用にあてられる補助金・助成金を自治体ごとにまとめています。

例えば、愛知県豊川市が実施する「ブロック塀等撤去費補助金」では、ブロック塀等の撤去に要する費用もしくはブロック塀等の撤去長さ(メートル)×1万円のうち低いほうの額の2分の1を、10万円を上限に支給しています。