老朽化などの理由から、土蔵の解体をお考えの方も多いかと思います。

土蔵の解体は、イメージ的に「安く解体できるだろう」と思われがちです。

しかし、土蔵ならではの事情によって、思いのほか解体費用が高くなるケースもあります。

そこで本記事では、土蔵の解体費用について詳しく解説していきます。

土蔵の解体費用相場

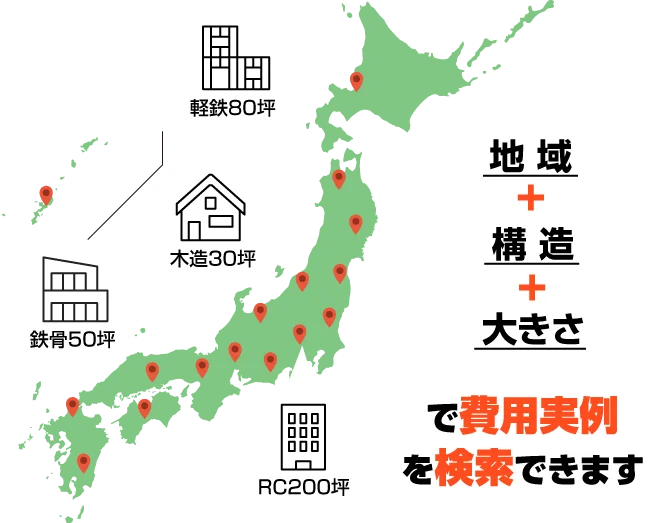

まずは、土蔵を解体するのにどれくらいの費用がかかるか、相場をご紹介いたします。

これまで解体無料見積ガイドを介して行われた土蔵解体の平均相場は、一式434,100円です。

土蔵の解体費用に関する特徴

土蔵は、竹を格子状にして縄で編んだ竹小舞(たけこまい)を骨組みに使用しています。

下地には土と藁をまぜて作った壁土を塗り、さらに砂の入った壁土を重ね、最後に漆喰を塗っています。

このように緻密なつくりをしている土蔵は、解体後に「土」「竹」「縄」などの廃材を手作業で分別する必要があります。

また、土壁の土には藁が混ざっているため、特別な処分場でなければ引き受けてもらえない場合があります。

このような理由から、土蔵の解体は人件費や処分費が高くなる可能性があります。

解体無料見積ガイドでは、全国の優良な解体業者とのネットワークを活かして、手壊しが得意な解体業者など、特殊な案件のご依頼に適した解体業者をご紹介しています。

土蔵を解体する手順

土蔵の解体を依頼する前に全体の流れを知っておくと、スムーズに段取りを進めることができます。

土蔵の解体工事は構造や立地などの条件によって異なりますが、基本的には以下のような手順で行われます。

-

解体工事を依頼する

土蔵の解体を依頼する解体業者を選びます。複数の解体業者に見積もりを依頼して、土蔵の解体を最も良い条件で引き受けてくれる解体業者に依頼しましょう。

-

養生の設置

土蔵の解体では騒音や粉塵が発生してしまうため、周囲に養生を設置します。また、土蔵の解体を安全に工事を行なうためには、頑丈な足場を設置することが重要です。

-

土蔵内の残留物の撤去

解体を始める前に、土蔵内にある古物や生活用品を撤去します。土蔵を解体する業者に処分までお任せすることも可能ですが、自分で処分したほうが費用を抑えられます。

-

瓦等の分別撤去

土蔵の解体で発生した廃棄物は、分別して処分する必要があります。そのため、土蔵をすべて重機で解体する前に、まずは瓦等を手作業で分別するのが主流です。

-

建物の解体作業

手作業での分別解体が完了したら、あとは重機を使用して土蔵を解体していきます。なお、土蔵のある立地によっては、重機が使用できずすべて手作業で解体しなければならない場合もあります。

-

土壁の処理

土蔵ならではの作業として、土壁の土を落とす作業があります。土壁はそのままの状態では回収できないため、手作業で土と藁を分ける作業を行います。

-

産業廃棄物の撤去

土蔵の解体が終了したら、廃材を分別して運び出します。土蔵の解体では周辺に土などが残る可能性があるので、清掃も欠かせません。

-

整地をする

廃材をトラックで運んだら、土蔵のあった土地を綺麗に整地します。

土蔵の解体事例

ここからは、実際の土蔵の解体事例を見てみましょう。

【事例1】群馬県の土蔵

| 敷地面積 | 81m² 約24.5坪 |

|---|

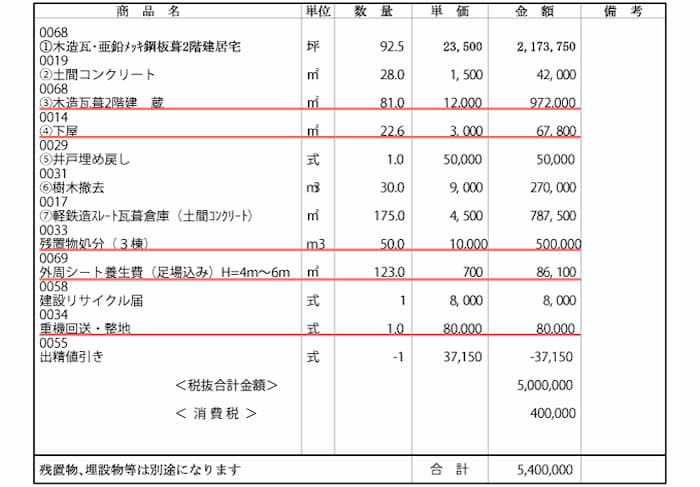

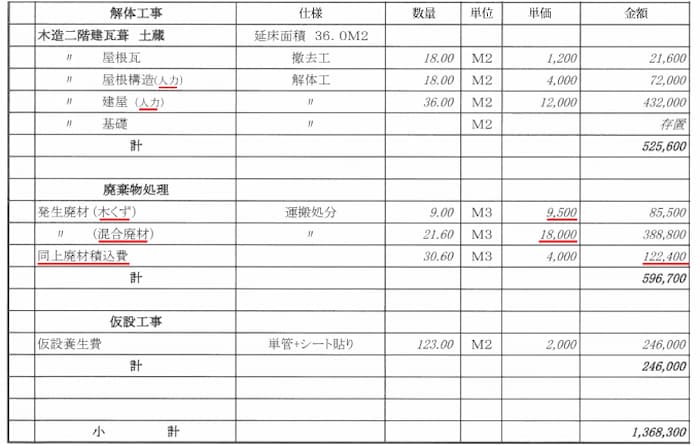

こちらの土蔵は、住居やほかの倉庫と共に解体されました。見積書を見てみましょう。

上記、見積書のうち「木造瓦葺2階建 蔵」が土蔵本体の解体に掛かる費用項目です。

金額は1m²あたり12,000円で、合計972,000円となっています。

なお、見積書は単位がm²になっていますが、1坪は約3.3mなので、81m²は24.5坪です。そのため、坪単価は3万9,673円だったのが分かります。

また、「下屋」という項目は土蔵の小屋根の部分のことです。

小屋本体の解体とは別途に見積られていて、金額は1m²あたり3,000円、下屋部分の解体費用は合計で6万7,800円となっています。

本体と併せると土蔵を取り壊すのに掛かる費用は全部で103万9,800円でした。

ちなみに、こちらの事例は他の建物との合算になっている項目があるので、見積書だけでは正確な金額は算出できません。「残置物処分」や「外周シート養生」「重機の回送・整地」といった項目も土蔵の解体に欠かせないため、上記で計算した以外にも費用が発生しています。

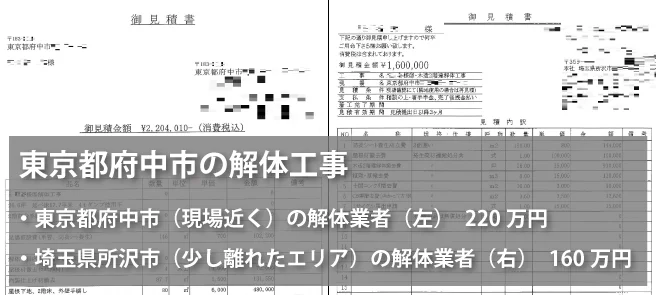

【事例2】愛知県の土蔵

| 敷地面積 | 79.2m² 約24坪 |

|---|

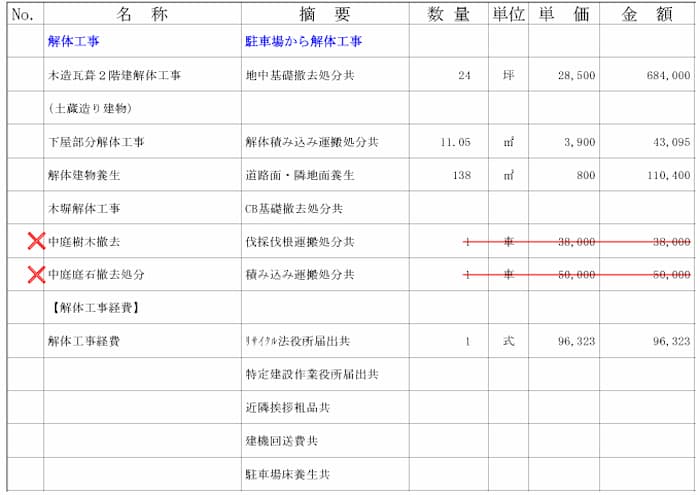

こちらの土蔵は一見、戸建て住宅のような外装をしていますが、構造は「土蔵造り」の建物です。

「中庭樹木撤去」や「中庭庭石撤去処分」など、庭の撤去に必要な項目が含まれていますが、それ以外は全て土蔵の解体に必要となった費用です。なお、土蔵の解体に掛かった費用の総額は93万3,818円でした。

【事例3】京都府の土蔵

| 敷地面積 | 36m² 約11坪 |

|---|

こちらの土蔵は、京都市の大きな寺院にほど近い住宅地にあったものです。いかにも古都・京都というような外観ですね。

ただ、写真を見るとわかるように、接している道路の幅が狭く、周囲が建物で囲まれていたため重機での取り壊しができませんでした。

見積書を見てみましょう。

m²あたりの金額は1万7,000円、1坪あたりは4万7,781円でした。

見積書を見てみると屋根と建屋の項目には「人力」と記載があるので、手作業で解体されたのが分かります。

また、分別されていない廃材は処分単価が高くなります。実際に見積書にある「混合廃材」の項目は「木くず」に比べると、処分費の単価が倍近く高いです。

ちなみに、「同上廃材積込費」にある122,400円は、現場付近にトラックが停められなかったため、廃材を人の手でトラックまで運び、積み込むのにかかった費用です。

こちらの土蔵の解体に掛かった費用は、全部で136万8,300円でした。

以上のように土蔵をひとつ解体するにも、一戸建て住宅を取り壊すのと変わりないくらいの費用がかかるわけです。

土蔵の解体費用を抑える方法

ここまで、土蔵の解体費用について解説してきました。

土蔵の解体費用が「思ったより高いな」と感じた方も多いかと思います。

そこで、土蔵の解体費用を抑えるためにできることをご紹介します。

蔵の中の物を鑑定してもらう

古くに建てられた土蔵の中に残っている物は、アンティーク品としての価値がある場合があります。

家財道具、掛け軸、茶道具、書道具、象牙などは、高値で売却できる可能性もあります。

せっかくの機会なので、土蔵の中にある物を鑑定してもらい、値段がついた物は買い取ってもらいましょう。

解体無料見積ガイドでは、不用品の回収や買い取りが可能な解体業者を紹介いたします。

買取り・回収業者の注意点

土蔵の残置物の買い取りや回収を依頼する際は、追加費用や不法投棄の恐れがないか、業者選びに注意が必要です。

古物商許可や一般廃棄物収集運搬業務許可を取得している業者に、土蔵の残置物の買い取りや回収を依頼しましょう。

「古物・骨董品」買取に依頼する処分品

土蔵の中の物の鑑定や処分を、解体業者に丸投げするのはおすすめできません。

古物や骨董品の専門機関でなければ、本来価値のある物を処分されてしまう可能性もあるためです。

必ず値段がつくとは限りませんが、適正価格で買い取ってくれる機関に依頼をしましょう。

「古道具 買取」「骨董品 鑑定」等で検索すると、鑑定や買い取りをしてくれる業者を見つけられます。

「古物」買取に依頼する

古材を再利用した「古民家風建築」などの需要により、古材の買い取りを行っている業者があります。

古い土蔵には貴重な木材を使用している場合があり、状態が良ければ高値で買い取ってもらえるケースもあります。

解体で建材に傷がついてしまう前に、古材買取業者に依頼をし、買い取り査定をしてもらいましょう。

蔵の中にある不要なものは出来るだけ処分する

土蔵の中に残っている物を解体業者が処分すると「残置物撤去費用」が発生します。

解体の見積りを取得する前に土蔵の残置物を処分しておくことで、残置物撤去費用を抑えることができます。

土蔵の解体で利用できる補助制度を調べる

いま現在、土蔵のみに適用される補助制度の存在は確認できていません。

ただし、建物の解体に適用される補助制度を利用し、母屋と一緒に土蔵を解体できる可能性はあります。

とくに、老朽化した空き家などに対し各自治体が補助制度を設けているケースが多いため、古い土蔵のある建物の解体には役立つかもしれません。

補助制度の条件や内容は各自治体によって異なりますので、土蔵のある地域にどんな補助制度があるか調べてみましょう。

解体無料見積ガイドの補助金サービスでは、解体費用にあてられる補助金・助成金を自治体ごとにまとめています。

土蔵の解体のご相談は解体無料見積ガイドへ

土蔵の解体は、一般的な戸建て住宅を壊すのと変わらないくらいの費用が掛かるため、「思っていたよりも費用が高い」と思った方も多いでしょう。

できるだけ負担を減らすためには、蔵の中の物を買い取ってもらったり、処分したりして積極的に整理していくことが重要です。

なお、解体工事を選ぶ際は、必ず数社から見積もりを取って比較するのがポイントです。

解体無料見積ガイドでは、独自の審査基準をクリアした認定解体業者の中から、完全無料で、最大6社に一括見積を依頼し、比較することができます。