あなたのご自宅には擁壁がありますか?

擁壁とは、地面に高低差を設けたい時に斜面の崩壊を防ぐため壁に設置する構造物のことを言い、日本では擁壁の上に建つ家屋というのは珍しくありません。

しかし、家自体がご自身のものだったとしても、擁壁はご自宅が建つ前から建っていたものだったり、そもそも誰が建てたものなのかわからなかったり。

ご自身の敷地内にある重要な構造物でありながら、擁壁については関心を持っていなかった、という方も多いのではないでしょうか。

その擁壁が老朽化し、万が一にも崩壊するようなことがあれば、あなただけでなく、近隣の方々が多くの被害を受けることになってしまいます。

擁壁の現在の状態を確かめ、安全でないと判断した場合には、擁壁の解体・建て替えが必要となります。

では、擁壁の解体工事はどのように行われ、費用はどのくらいかかるのでしょうか?

擁壁の解体工事の前に知っておきたいこと

擁壁の解体工事と聞くと簡単に思えるかもしれませんが、擁壁とはいわば「土砂崩れを抑えるための構造物」。

正確な作業を行わなければ、倒壊や土砂崩れで大変な被害を生み出してしまう可能性があるため、作業は慎重に行う必要があるのです。

擁壁の形状と造り

擁壁にはいくつかの種類があり、素材や形状などそれぞれ異なります。主に擁壁には鉄筋コンクリート造り、コンクリート造り、石造りのものがあります。

鉄筋コンクリート造りの擁壁

鉄筋コンクリート造りは基礎部分を鉄筋で組み、コンクリートを打つという作り方です。

コンクリートは曲げ応力が弱いため、鉄筋を組むことでコンクリートのその性質を補い、強度を上げることができるのです。

近年ではこの造りのものが主流となってきており、新しく造られる擁壁は大体の場合鉄筋コンクリートによって造られています。

これは強度が最も高く安全だということが理由で、強度面の心配はほとんどないと考えられています。

コンクリート造りの擁壁

コンクリート造りの擁壁は、無筋コンクリート造りとも言われます。

つまるところ、鉄筋を使わずにコンクリートのみで擁壁を作っているということです。重力式と言われるコンクリート造りでは、重い材料で構築することで圧力に対抗する擁壁を作っています。

この構造の場合、安全性の改善のため下部が前、上部が奥になるよう斜めの形状になるように作られます。

コンクリート造りの中では施工が最も容易とされていて、高さの低い擁壁を作る場合には経済的でもありますが、地盤が不安定な時には使用できないほか、高さが4m以上の擁壁を作る場合は通常よりも費用がかかってしまいます。

もたれ式と言われるコンクリート造りでは、地山が安定している状態の時もたれるように擁壁をコンクリートで打って形成する手法をとります。

この手法は鉄筋コンクリート造りで使用されることもありますが、基礎地盤が堅固でなければ作ることができず、また擁壁が自立していない状態で施工するため、施工中は注意しながらの作業が必要となります。

石造りの擁壁

石造りの擁壁は石を高く積み上げて作られている擁壁です。本物の石を積み上げている場合もあれば石を模したコンクリートブロックを積み上げて作られていることもあります。

練積み式と言われる石造りでは、石を積み上げた間にセメントやモルタルを流し込み、堅固に連結させる手法をとります。大きな擁壁を練積み式で作る時は下部にコンクリートを打ち、より丈夫な基礎を構築します。

空積み式と言われる石造りは石を高く積み上げ、セメント等によって充填しないものを言います。擁壁の造りの中で最も簡単な造りのもので、家屋を支えるものには向きません。

ほかにも古いコンクリートの塊を利用したガンタ積み擁壁や、擁壁が二段階になっている二段擁壁など、現在では使用されない造りも含め、擁壁にはいくつかの種類があります。

擁壁の解体工事を行うタイミングって?

さて、ではそんな重大な解体工事を行わなくてはいけない状況というのは、どのようなときなのでしょう?

擁壁が崩壊の危険性を孕んでいた時

擁壁自体に倒壊・崩壊の危険があった場合、万が一被害を生んでしまう前に解体や建て替えを行うべきです。

それは、例えば擁壁のひび割れ(クラック)、つなぎ目ずれによる隙間の発生、傾斜の発生などから確認できます。

このような不安定な擁壁は、地震などの災害による地盤の緩みや、台風等の強風被害により状態が悪化し、倒壊してしまう可能性があります。

現在新たに設置される擁壁については、細かに安全性に考慮した規律が定められていますが、設置当初は違法ではなかったけれど、現在では不適格な擁壁になっている場合なども注意が必要です。

検査済証の発行されていない擁壁がある時

高さが2m以上の擁壁を作る際、確認申請を出すことが法律で義務付けられています。

この確認申請が出されていなかったり、確認申請を出していても検査済証等の証明する書類が存在しなかったりする擁壁は、建築基準法に違反した、不適格擁壁と言えます。

例えば擁壁のある敷地の購入を検討しているような時には、まず売り主に検査済証の所持を確認してみましょう。売り主が所持していなかった場合でも過去の確認申請書が確認されれば適格擁壁と認められる事もありますので、役所に確認してもらうと良いでしょう。

作りのいい加減な擁壁がある時

高さが2m以下の擁壁は、確認申請を提出したり検査を受ける必要はありません。そこが落とし穴となり、構造計算等も行われない強度の弱い擁壁になっている場合があります。

証明を発行しなくて良い事を利用し悪徳業者がずさんな建築を行うおそれがあるのです。

たとえば、施行時に低品質なコンクリート(水を多く含んだもの等)を使うことでコンクリートの表面がだんだん剥がれてきてしまったり、適切な地盤の調査を行っておらず実は軟弱な地盤の上に擁壁を造ってしまっていて、擁壁が沈下してしまったり、鉄筋量を減らす・規格外ブロックを使用する等で強度の低い擁壁を作っていたり。

こうした工事で作られた擁壁は倒壊の危険がある為、直ちに造り変える必要があります。

既存不適格擁壁がある時

既存不適格とは、建築時には定められた基準に則って建てられたものの、その後法令の改正・都市計画の変更等により現在の法律では不適格となってしまった建築物を指します。

現在の基準を満たしていない擁壁であっても、直ちに違法と判断されるわけではありませんが、増築・建て替えの際には現在の法令に適合するものを建築しなければなりません。

例えばコンクリートブロックで造られた擁壁は、当時は問題ないとされ建築されていましたが、コンクリートブロックは土留め用途としての適性がないものとされているため、現在では擁壁の造り直しを指導される可能性もあります。

過去に古い手法で造られた擁壁でも現在まで問題ない状態で残っているものもある為、直ちに建て直しが必要とされる場合ばかりではありませんが、この先もその状態のまま保たれているとは限りません。

特に石造りの場合では現在には使われない劣化しやすい石・軟弱な石等が使用されていることも多いため、年月が経つほど危険性が増すと言えます。

ご自身の所有している擁壁が違法なものであるかもしれない、と不安に思った方は、ご自分だけで判断せず、専門の調査士に依頼し、実際に擁壁を見てもらうようにしましょう。

所有の家屋のスペースを大きくしたい時

既存の擁壁が敷地のスペースを大きく取り、「この擁壁さえなければ、もっと土地を有効活用できるのに……」と思った時。

擁壁を解体したところで、スペースは増えても地盤の心配が残ってしまいます。

もともと擁壁は地盤が緩いところに設置され、土砂崩れなどの災害を防ぐために設置されていたわけですから、擁壁を解体したら今までにせき止められていたものが流れ出し、せっかく広くした住宅も壊れてしまった!ということになったら大変です。

スペース確保の為に擁壁を解体するというときは、既存の擁壁がどのような役目をしていたのか、解体したあとはどのようにして地盤を守れば良いのか考えてからにしましょう。

解体工事の前に擁壁の診断を受けよう!

「自分の家の擁壁が危険な状態なのか安全な状態なのか、よくわからない…」という方は、ご自身でできる安全診断と、専門業者に依頼して行ってもらう診断を受け、現在の擁壁の状態を把握しておきましょう。

自分でできる安全診断

国土交通省により、「我が家の擁壁チェックシート」なる擁壁の安全診断のためのチェックシートが作成されており、このチェックシートに則ってご自宅の擁壁を確認することで、簡単に安全診断をすることができます。

チェックシートには、周辺環境と、擁壁のタイプごとにひび割れ・水平移動などの擁壁の変状をチェックする項目があり、それぞれの項目に点数が振られています。

最終的にその点数を確認して統合評価し、総評点が高いほど危険性の高い擁壁ということになります。

総評点は5,0点未満で安全な擁壁、9.0点未満でやや不安定な擁壁、9.0点以上で危険な擁壁と判断されますが、安全な擁壁ではないという結果になったら、最寄りの自治体へ相談することが推奨されています。

「我が家の擁壁チェックシート」は、国土交通省のホームページにてダウンロードすることができます。

専門業者に依頼して受けられる診断

ご自身でのチェックのみでは不安なときは、専門の業者に依頼し、調査を行ってもらうこともできます。

擁壁の調査は、構造物調査の専門業者や、地盤調査の業者、ハウスメーカーにも依頼することができます。

調査業者では目視点検のほかに、擁壁を叩いて反響する音で腐食の有無を判断する打音点検、超音波・電磁波のレーダーを使用する背面空洞調査、専用の機械で沈下板の高さや不動杭・変位杭を測定する動態観測などがあります。

専門業者に依頼した際にかかる診断費用ですが、業者によっても大きく異なりますがだいたい10万円程度かかると思われます。

擁壁の解体は近隣の合意が不可欠

擁壁の解体は、思い立ったらすぐにしていいものというわけではありません。

擁壁の多くはその家ごとに建てられているものではないため、ご自身が所有している擁壁であっても、解体工事は隣のお宅にも影響するものであることが多いです。

最悪の場合、擁壁の所有者がどちらなのか隣人が把握できておらず、「うちの擁壁をどうして勝手に解体しようとしているの?」と言われてしまい大きなトラブルに発展してしまうようなこともあり得ます。

擁壁の解体を考えた時には、影響の出る近隣住民に必ず相談をし、双方合意の上で工事を行えるようにしましょう。

擁壁によって違う解体工事の方法

一口に擁壁と言ってもいくつもの種類があり、それぞれの擁壁によって構造や素材が異なります。

擁壁の種類ごとに施工方法が異なるのと同じように、解体工事の方法も、それぞれの擁壁ごとで違ってくるのです。

それでは、擁壁のタイプごとに解体工事の内容を見ていきましょう。

練積み式擁壁

練積み式擁壁とは、コンクリートのブロックや石などを積み上げ、ブロックや石の間にセメントやモルタル等を流し込み、固めて連結させた擁壁のことを言います。

また、同じようにブロックや石を積み上げて造り、セメントやモルタルなどを流し込まずに作る簡素な造りの擁壁については空積み式擁壁と言います。

練積み式に限らず、擁壁の解体工事をする前には測量・構造の検討をし、既存の擁壁について把握します。また、新たに擁壁を建て替える場合には、新しく建てる擁壁が2m超のものであった場合、工作物確認申請に関する書類を事前に提出する必要があります。

練積み式擁壁や空積み式擁壁の解体工事は、擁壁の上部にあたる敷地にショベルカーを停め、上から掘削していく形で取り壊していきます。

なぜ上から掘削していくかと言うと、積み上げ式の擁壁には崩壊の可能性が非常に高く、下から掘削していくと取り壊した石やブロックが崩れ落ちてきてしまう可能性があり、作業員や作業車に危険が及ぶ可能性があるためです。

重力式擁壁

重力式擁壁とは、重い素材で構築された擁壁で、その重みで背後の土砂の圧力に対抗しています。

重力式擁壁は大きく区別するとコンクリート擁壁にあたり、鉄筋を使用していないため無筋コンクリート造りとも言われています。

重力式擁壁の解体方法はいくつかありますが、例えばワイヤーソーを擁壁に巻きつけて切断するワイヤーソーイング工法や、コンクリートを破砕させるバースター工法などで解体することができます。

解体の際は隣地の土地が崩れてしまわないよう、取り壊しと同時進行で山留め作業の施工をしていきます。

L型擁壁

L型擁壁とは、片持梁式(かたもちばりしき)擁壁のうちのひとつで、鉄筋コンクリート製のL字型の構造の擁壁をいいます。

L型擁壁は基礎部分がとても大きく、背後から水平に押し出す力が基礎部分を持ち上げる力に変えられるような造りになっています。

鉄筋コンクリート造りの擁壁は他にRC擁壁とも呼ばれ、コンクリート造りの擁壁との違いはその名の通り鉄筋が使われていることです。

基礎となるL字部分が鉄筋で作られており、そこにコンクリートを流し込む形で擁壁が作られています。

L型擁壁の解体も、ワイヤーソーイング工法やバースター工法が使われることが多いです。

特に、鉄筋を使った擁壁の解体工事には騒音や振動が発生しやすいため、最低限静かに施工できるバースター工法を用いた解体工事が、最近では多くなってきています。

バースター工法を用いた解体工事は、擁壁を地面から引き離すことが容易なため、比較的楽に撤去することができ、他の工法のようにレッカーで無理やり引き離すようなことをする必要がありませんので、作業がスムーズに行えます。

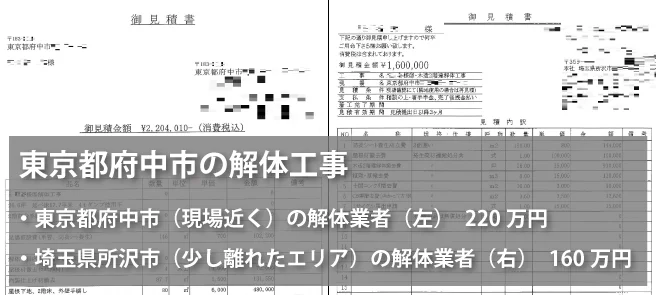

擁壁の解体費用相場

さて、続いては擁壁の解体工事の費用についてです。

擁壁の解体工事は人生でそう何度も経験することではありませんし、相場がわからず不安という方も多いのではないでしょうか。

とは言っても、ここまででお話しましたように、擁壁にはいくつも種類があり、それぞれの擁壁によって費用はまったく異なります。

では、ご自身の擁壁の解体費用をざっくりと求めるためには、何を把握しておけばいいのでしょうか?

擁壁の解体費用を決める4つのポイント

擁壁の解体工事にかかる費用の価格を決めるポイントは4つです。

それは、構造・素材・大きさ・立地条件。

構造・素材は、先述のとおり石を積んだ間にコンクリートを流し込む練積み式であったり、鉄筋にコンクリートを流し込んだL型擁壁であったり、という擁壁そのものの種類ということです。

強度の高い擁壁であれば、それだけ解体工事にも時間と労力がかかることになりますので費用は高くなりますし、種類によって解体工事に使用する機械も違うため、使用する機材によっても値段が変わってしまうこともあります。

また、当然ながら擁壁の大きさによっても価格は大きく異なります。敷地を大きく囲うようなものであったり、高かったりする擁壁ですと、それだけ解体工事にも時間がかかることになりますので、費用は高くなってしまいます。

立地条件については、道路の広さ、隣家との距離などが重要な鍵となってきます。

道路が狭く、撤去した擁壁や土の搬出が難しければ、運搬車を現場から少し遠いところへ停めざるを得なくなり、そうなるとどうしても人力で運ぶことになってしまいます。

そうなれば、人件費が高くつき、結果として費用が高くなってしまうことになります。

擁壁の解体費用の内訳

解体工事で費用がかかるのは、擁壁自体の撤去作業だけではありません。

例えばL型擁壁の場合、擁壁の解体・擁壁を解体した土地の掘削、地切りしブロックのようになった擁壁や、余分になった残土の処分など、処分費用が高くつくことがあります。また、大きな擁壁や、高さのある擁壁の解体の際は安全でスムーズに解体作業を行うため、建物の解体工事のように足場を組んで行うこともあります。

そうなれば、足場を仮設するための費用や足場を解体するための費用もプラスでかかってくるため、金額も高くなってしまいます。実際のL型擁壁の解体工事を例として、どのくらい費用がかかるのかを見てみましょう。

| 数量 | 単価 | 金額 | |

|---|---|---|---|

| L型擁壁撤去工事 | 20m² | 7,800円 | 156,000円 |

| 布基礎撤去工事 | 19m² | 3,000円 | 57,000円 |

| RC階段撤去工事 | 1式 | 35,000円 | 35,000円 |

| 擁壁解体用足場 | 1式 | 35,000円 | 35,000円 |

| 諸経費 | 1式 | 10,000円 | 10,000円 |

| 重機使用・回送費 | 1式 | 25,000円 | 25,000円 |

| 合計金額 | 349,800円(税込み) | ||

※あくまで一例であり、費用や内訳は各業者や擁壁の条件によって異なります。

擁壁解体工事の注意点

擁壁工事は、依頼する業者に豊富な知識と実績があることに越したことはありません。専門知識や専門技術、そして何より確かな信頼が求められます。しかし、いくら腕が良くてもしっかりと施主の意向を汲み取り、誠意ある施工を行ってくれなければ、満足のいく擁壁工事は期待できません。

そして、「あまり費用をかけたくない」「安価で済ませたい」といった理由で業者選びをしてしまうと、後々費用が高くついてしまう結果になりかねます。費用を抑えるということは何かが削られるということなのです。

例えば、安くしようと建築物の鉄筋量を減らしてしまった場合、強度が保てなくなる場合があります。仮に、擁壁工事を行った後に埋め戻す土の質が悪い土ならば、地盤沈下の恐れさえあります。

そこで重要な目安になるのが見積書です。詳細な見積り内容と施工に関する説明など、適正な工事に対しては、それに見合った見積内容や工事概要が必ず提示されるはずです。まずは業者から見積りを取り、長所、短所を見比べてみましょう。ご自身の目でひとつひとつの項目をチェックしてみることが最も大事なことなのです。

- 見積書の明細

- 契約書の締結

- 図面の提出 平面図・断面図(構造のわかる図面)

- 構造計算を依頼した場合は構造計算書

- 許認可を要する擁壁工事の場合は、申請書類、申請図面、検査済証

- 工事途中の施工写真

- 鉄筋コンクリートの擁壁であれば、コンクリートを流す前の鉄筋の様子がわかる写真

擁壁の解体のご相談は解体無料見積ガイドへ

擁壁は古くから日本の土地の高低差をうまく利用するため使われてきた構造物です。

そのため、その時代によって構造や使用されている素材が異なり、一口に擁壁と言っても様々な種類があります。住宅の解体工事もそれぞれの建物によって大きく内容が異なるように、擁壁の解体工事もその擁壁の構造・素材・大きさ・立地条件により変わってきます。

まずはご自身の擁壁についてしっかりと把握し、解体すべきかどうか検討してみましょう。隣地の方々に相談することもお忘れなく!