解体工事の各種手続き・制度に関する基礎知識

工事におけるマニフェスト制度とは?

業者を信頼する方法!法に基づくマニフェストの発行義務

家の撤去工事を行う際に、必ず出る産業廃棄物。木造や鉄筋、鉄骨建ての建物の外壁やコンクリートなどだけでなく、一緒に処分される生活家電や生活用品も産業廃棄物として処分する必要があります。

撤去工事でこれら産業廃棄物を処分する場合、ほとんどの撤去業者は中間処理業者に委託します。過去のニュースでよく取り上げられたのは不法投棄の問題。産業廃棄物の処理コストを削減するため、悪徳業者が不法投棄をしていたというのは聞いたことがあるでしょう。

これら不法投棄を防止するために、1997年に廃棄物処理法が改正されたことによって、廃棄物が適正に処理されたかどうかを確認できる「マニフェスト」の発行が義務付けられ、1998年12月より施行されました。

解体無料見積ガイドでは、マニフェストの提出を行い、廃棄物は不法投棄せずに正しく処理をする解体業者のみ紹介しています。

このマニフェスト制度を理解し、依頼する工事業者にしっかり確認をすることで、信頼できる会社かどうか判断できます。

マニフェストとは

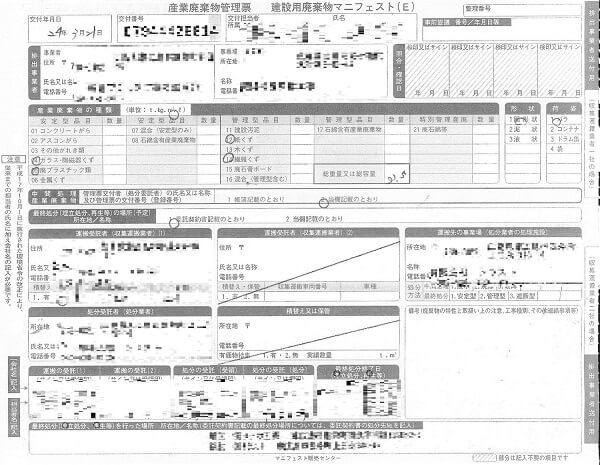

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。排出事業者には、マニフェストを作成して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。 排出事業者の交付するマニフェストには、誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかということが記載されています。処理業者は、このマニフェストに対して委託された業務を何時完了したかという情報を記載して返送することになっています。マニフェストの様式は、廃棄物処理法施行規則第8条にて定められています。

マニフェストとは、解体工事で排出された産業廃棄物がどのように処理されたかを記録する管理票です。マニフェスト制度は悪質な不法投棄の防止に役立つため、すべての解体業者に作成と確認が義務づけられています。

マニフェストがあることにより、廃棄物が中間業者から最終処分業者へと流れていく過程を施主が把握することができ、各処理段階によって担当の業者から押印されるため、委託したとおり、適切に処理されたことを確認することができます。

紙マニフェストと電子マニフェスト

マニフェストは大きく分けて2つあります。

複写式の紙伝票を利用する紙マニフェストと、パソコンで情報登録する電子マニフェストです。

どちらを利用してもよいと定められています。

ただし、2020年に廃棄物処理法が改正された際、前年度の産業廃棄物の発生量が50t以上である特別管理産業廃棄物多量排出事業者(PCB廃棄物は含まない)には、電子マニフェストの使用が義務付けられました。

電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。 情報処理センターは、廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが全国で1つの「情報処理センター」として指定され、電子マニフェストシステムの運営を行っています。 電子マニフェストを利用する場合、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者が加入する必要があります。

紙マニフェスト

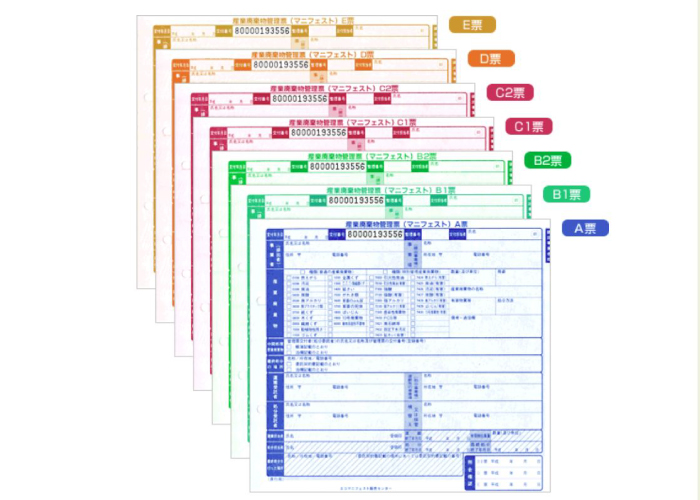

紙マニフェストは7枚綴りになっていて、A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票があります。

交付年月日、交付担当者、排出事業者、廃棄物の種類・数量、運搬業者、処分業者などの情報を記載します。

マニフェストの交付・回付・送付を行った業者は、それぞれの伝票の送付を受けた日もしくは送付した日から5年間の保存義務があります。

電子マニフェスト

電子マニフェストを用いる場合、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介して、情報登録を行います。

電子マニフェストには、排出事業者、廃棄物の種類・数量、収集運搬業者、処分業者などの情報が記載されます。

情報処理センターは、廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき環境大臣が指定した「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」を指します。

情報処理センターがマニフェストを保存するため、排出事業者、収集運搬業者、処分業者に保存義務はありません。

情報処理センターが保管している5年分の情報を、常時確認することができます。

なお、電子マニフェストを利用する際は、事前に排出事業者、収集運搬業者、処分業者の加入手続きが必要です。

マニフェスト制度の具体的な運用方法

マニフェスト制度は、それぞれの場所での処理が適正に進められていることを、互いに確認することが可能な仕組みになっています。

処理には対応期限も設けられているので、あわせて解説します。

紙マニフェストの場合

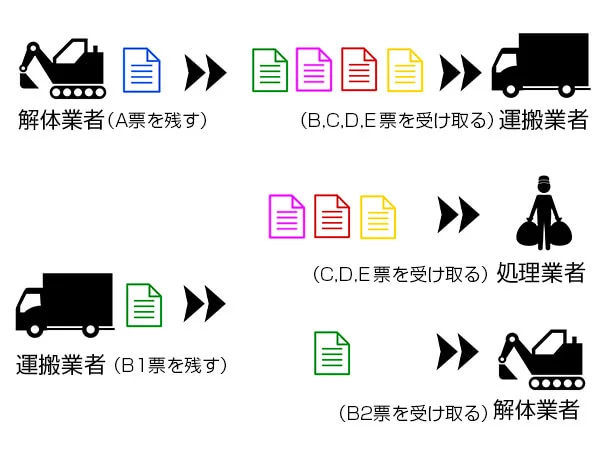

7枚のマニフェスト票は、家の解体工事のあとどのように各業者へ渡って行くのでしょうか。

解体工事後、廃棄物を発生させた排出事業者である解体業者は、必要事項を記入した後A票(保管票)を控えとして残し、残りのB1、B2、C1、C2、D、E票を運搬業者に渡します。

次に、運搬業者はB1票(運搬終了票)を手元に残し、B2票を解体業者へ返送し、残りの4枚を処理業者に渡します。

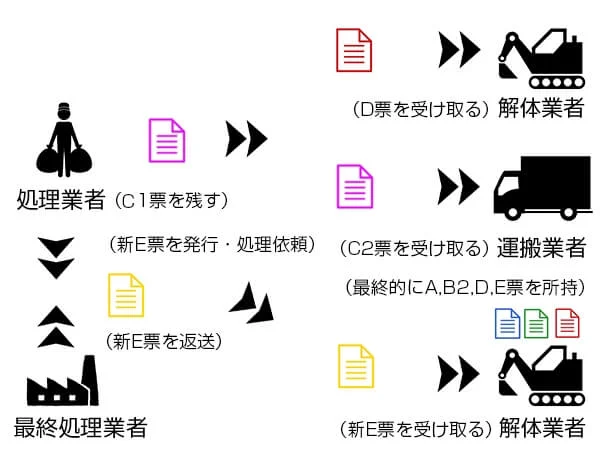

続いて、処理業者は中間処理が終了した時点で解体業者にD票(処分終了票)を、運搬業者にC票(保管票)を返送します。この時、処理業者が最終処分まで行う場合は、E票も解体業者へ返送します。

処理業者が最終処理を別業者に委託する場合、新たなマニフェスト票を発行し、処理を処理業者に依頼して新しいE票の返送を待ちます。

最終処理業者は最終処理が終了次第E票を処理業者へ返送し、最終的に処理業者から解体業者へE票が返送されます。

すべての廃棄物の処理が終了した段階で、解体業者が所持しているのはA票、B2票、D票、そしてE票の4枚です。

それぞれのマニフェストの返送期限は以下の通りです。

期限内に返送されない場合、排出事業者は処理業者に問い合わせて処理の状況を把握します。

また、生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講じ、30日以内にその講じた措置等を都道府県知事に報告することが義務付けられています。

| マニフェスト票 | 返送期限 | 対応業者 |

|---|---|---|

| B2票 | 交付日から90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日) | 運搬業者 |

| D票 | 交付日から90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日) | 処理業者 |

| E票 | 交付日から180日以内 | 処理業者 |

電子マニフェストの場合

電子マニフェストを用いる場合、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介して、情報登録を行います。

電子マニフェストの登録、完了報告期限は以下の通りです。

| 内容 | 対応期限 | 対応業者 |

|---|---|---|

| 情報登録 | 引き渡し日から3日以内 | 排出事業者 |

| 運搬終了報告 | 運搬終了日から3日以内 | 取集運搬業者 |

| 情報登録 | 処分終了日から3日以内 | 処分業者 |

| 最終処分終了報告 | 最終処分終了確認日から3日以内 | 処分業者 |

施主がマニフェストを確認すべき理由

各業者間でやり取りされ完成するマニフェスト票ですが、なぜ施主も確認した方がよいのでしょうか。また、マニフェスト票の控えをもらったとしても、何を確認すればいいのかもわかりませんよね。

その理由は、産業廃棄物を処分する際は必ずマニフェスト伝票の記載・交付義務をするようにと法律で決まっています。そのため違反した場合は罰則があるからです。

違反すると、最大で5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されることがあります。

確認するべきなのは「最終処分終了票」

施主が撤去工事業者に請求し、確認すべきなのは最終処分終了票となるE票です。

E票には、すべての廃棄物の処理が各業者間で問題なく行われたことが示されていて、収集運搬業者のサイン、中間処理業者の受領・処分の受取印、最終処分業者が処分を終了した日にちが押印されています。

万が一押印漏れがあった場合、不正に処分された可能性が高く、各業者に確認・役所に相談する必要がありますが、漏れがなければ適切に処分されたという証拠になります。

マニフェストを確認しないとトラブルに繋がることも

工事を行う方の中には、マニフェストの存在を知らないまま施工する方もいるでしょう。

しかし、マニフェスト票の確認をしなかったがために、廃棄物処分に関してのトラブルが発生してしまうケースも少なくありません。

悪徳業者による被害の中には「廃棄物は各業者に委託し、適切に処分した」と説明しておきながら、実際には施工業者によって違法に処分されていた、という事例もあります。

各業者に委託することで必要となる費用をカットする為、発生した廃棄物を現場の地中に埋めたり、人気のない場所に不法投棄したり、野焼きにしてしまったりするのです。

もちろんこれらはすべて違法行為です。

特に、不法投棄は発見された際に投棄した人物ではなく、特定されやすい持ち主のほうに連絡が来てしまう可能性が高く、施主であるあなたが違法行為をしたと疑われてしまうかもしれないのです。

こんな業者には要注意

マニフェスト票は、施主が目で確認できない廃棄物の処理が適切に行われたかどうかを確認できる重要な証明です。

確認しなければ、不法投棄などのトラブルに施主が巻き込まれ、責任を問われてしまう可能性もあります。

工事の前に、「工事後にマニフェスト票の確認をさせてもらえますか?」と確認し、その対応から信頼できる業者か否かを判断することもできます。

このとき、疑ったほうがよい業者の対応はどのようなものでしょうか?

実際にあった被害報告をもとに、詳しく見ていきましょう。

CASE1:マニフェストの写しを渡さない業者

-

例

「撤去工事の後、マニフェストを確認したほうが良いと聞いていたので、 『最終処分票を確認させてほしい』と、写しをもらえるようお願いしました。しかし、『業者間で確認しあうものなので、施主様にはお渡しできません』と、 うやむやに断られてしまいました…。」

このような業者は、実際にはマニフェスト制度に則った廃棄物の処理を行っていない可能性が高いです。

マニフェストは発注者である施主にも確認できるよう、業者自らコピーを取り、施主の方にお渡しするというのは当然のことです。それを、何かと理由をつけて見せてこないような業者には、しつこく確認した方がよいでしょう。

それでもマニフェストを見せてもらえなかった場合には、実際にはマニフェスト票は発行されていない可能性が高いので、区役所など然るべきところへ相談してみましょう。

CASE2:不正に複製したものを提出してくる業者

-

例

「業者にマニフェスト票を確認させてほしいというと、すぐに最終処分票の写しをもらえたので、安心していました。しかし、実はそのマニフェスト票は偽物で、他の工事で発行されたものに手を加え、それらしく作られたコピーだったんです…。」

これは大変悪質なケースですが、悪徳業者の中には、そのような陰湿な手段を使い施主を騙すような業者も実際にあります。

もともと業者から確認するのは最終処分票の「コピー」であるため、渡されたそのコピーが不正に複製されたものかどうか確認するのは、なかなか難しいです。

このような時、確認したマニフェスト票に少しでも不審な点があった場合、マニフェスト票にサインしている運搬業者・処理業者・最終処理業者に確認をとってみましょう。

その業者がもしも架空のものであったり、問い合わせた結果記されている日付で処理が行われていなかった場合などは、そのマニフェスト票は偽物である可能性が高いです。

しかし、マニフェストを発行していなかったからといって、必ずしもその工事業者が悪徳業者であるわけではありません。

マニフェストを発行しない例外のケース

- 解体業者で最終処分まで行っている場合:解体業者が運搬・処分・最終処分を行う資格や許可を有しており、車両や施設を持っていた場合は、撤去工事自体から廃棄物の処理まで一貫して同じ業者で行うことができます。 そもそもマニフェストとは廃棄物がどのようなルートを辿り、どの業者でどのように処分されているかを記すためのものですので、一つの業者の中ですべての処理を行うことができる場合、マニフェストを発行する必要はありません。

- 解体業者が保管場所を有している場合:ほかにも、廃棄物を保管できる施設を持っている業者があります。 この場合、各工事ごとに廃棄物を処分するのではなく、業者が行った複数の工事の廃棄物を同じところに保管し、まとめて処分するため、それぞれの廃棄物がどの工事で発生したものか把握することが難しくなります。 そのため、保管場所のある業者に関しては、マニフェストの発行はありません。