「相続した空き家をどうしよう...」

「実家を解体したいけど、費用はどのくらいかかるの?」

「見積もりをとったけど、この金額は適正なの?」

空き家や実家の解体を検討する際、多くの方がこのような疑問や不安を抱えています。

解体費用は、建物の構造(木造・鉄骨造・RC造)や坪数、立地条件、地域によって大きく異なり、同じ坪数でも数十万円以上の差が出ることも珍しくありません。

この記事では、空き家の解体費用相場から内訳、実際の解体事例、費用を抑える方法、費用が高くなるケース、工事の流れ、注意点まで、解体に関する疑問を網羅的に解説します。

空き家の処分や建て替えを検討している方、見積もり金額が適正か判断したい方は、ぜひ参考にしてください。

家の解体で押さえる3つのポイント

家の解体をスムーズに進めるためには、次の3点を押さえておくことが重要です。

- 解体費用の目安を知る

- 解体工事の進め方や必要な手続きを理解する

- 信頼できる解体業者を選ぶ

それぞれ本記事で詳しく見ていきましょう。

そもそも自分で家を解体できる?

結論から言うと、自分で家を解体することはおすすめできません。

解体工事には、

- 重機の操作

- 廃材の分別・処分

- 安全対策や近隣配慮

など、多くの専門知識と作業が必要です。

無理に自分で行うと、事故やトラブルにつながる可能性があります。

また、廃材の処分には法的なルールがあり、適切に対応しなければ不法投棄とみなされることもあります。

家の解体は、専門の解体業者に依頼するのが安全で確実です。

相続未了の家は原則として解体できない

家の解体は、建物の所有者が確定していることが前提となります。

相続が発生しているにもかかわらず、名義が未整理の状態では、解体工事を進められないケースがあります。

相続が関係する場合は、

- 誰が所有者になるのか

- 相続人全員の合意が取れているか

といった点を整理したうえで解体を検討する必要があります。

相続した家の解体については、別の記事で解説しています。

空き家の解体費用相場

30坪の家を解体する場合、木造の平屋住宅では90万円~150万円、木造の2階建て住宅で84万円~135万円、鉄骨造住宅だと120万円~240万円、鉄筋コンクリート造(RC造)住宅で180万円~300万円が全国的な費用相場です。

ただし、解体費用には地域差があります。お住まいの地域の解体費用の目安を知りたい方は、全国の解体費用相場からご確認いただけます。

掲載している解体費用は、全て当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を通じて実際に行われた工事に基づいています。

木造住宅(平屋)の解体費用の相場

| 建物の坪数 | 平均坪単価 | 解体費用相場 |

|---|---|---|

| 10坪 | 3万8,603円 | 25万円~80万円 |

| 20坪 | 3万4,111円 | 68万円~120万円 |

| 30坪 | 3万1,846円 | 96万円~150万円 |

| 40坪 | 3万1,899円 | 128万円~200万円 |

| 50坪 | 3万1,695円 | 150万円~240万円 |

| 100坪 | 2万8,676円 | 260万円~450万円 |

木造住宅(2階建て)の解体費用の相場

| 建物の坪数 | 平均坪単価 | 解体費用相場 |

|---|---|---|

| 20坪 | 3万7,351円 | 64万円~100万円 |

| 30坪 | 3万5,191円 | 90万円~135万円 |

| 40坪 | 3万3,638円 | 120万円~180万円 |

| 50坪 | 3万3,605円 | 140万円~210万円 |

| 100坪 | 3万0,414円 | 250万円~400万円 |

鉄骨造住宅の解体費用の相場

| 建物の坪数 | 平均坪単価 | 解体費用相場 |

|---|---|---|

| 20坪 | 4万3,349円 | 90万円~200万円 |

| 30坪 | 4万8,736円 | 135万円~270万円 |

| 40坪 | 4万4,219円 | 168万円~320万円 |

| 50坪 | 4万9,459円 | 210万円~400万円 |

| 100坪 | 4万4,266円 | 380万円~750万円 |

鉄筋コンクリート造(RC造)住宅の解体費用の相場

| 建物の坪数 | 平均坪単価 | 解体費用相場 |

|---|---|---|

| 20坪 | 5万4,313円 | 140万円~240万円 |

| 30坪 | 5万6,076円 | 195万円~300万円 |

| 40坪 | 7万0,135円 | 240万円~400万円 |

| 50坪 | 6万9,942円 | 300万円~500万円 |

| 100坪 | 7万3,855円 | 550万円~800万円 |

空き家の解体費用の内訳

空き家の解体にかかる費用には、建物を取り壊す費用に加えて、廃棄物の処理費用なども含まれます。内訳の主な項目は以下の通りです。

本体工事費

建物本体を取り壊すために必要な作業員の人件費を指し、工事費用の多くを占めます。

付帯工事費

主となる本体工事に付随して行う工事費用で、残置物の処分やブロック塀の解体、庭木・庭石や井戸の撤去などのことを指します。

廃棄物処理費

建物の取り壊し工事によって出た木くずや瓦礫類などを処理する費用を指します。

諸経費

諸経費とは、基本作業以外にかかる費用をまとめたものです。

主に以下の項目が該当します。

- 養生費

- 挨拶費用

- 届出・手続き費用

- 損害賠償責任保険費用

- 準備費

- 重機回送費

空き家の解体費用が高くなる条件

空き家の解体では予想外に費用が高額になるケースが少なくありません。以下では、空き家の費用が高くなる主な条件について詳しく解説します。

前面道路が狭い・搬入しにくい場合

建物の前の道路が狭い、または階段状になっていて車両が入れない場合、解体費用は高くなります。通常、解体工事には大型の重機やトラックを使用しますが、道路幅が狭いとそれらが現場まで入っていけません。

その結果、以下のような手間とコストが発生します。

- 小型重機・手作業への変更

- 大型重機が使えないため、小型重機を使うか職人の手作業(手壊し)で解体する必要があり、工期が延びて人件費が増加します。

- 小運搬(こうんぱん)の発生

- 大型トラックを横付けできない場合、廃材を広い場所まで人力や軽トラックで何度も往復して運ぶ必要があり、その分の費用が加算されます。

- 警備員の配置・許可申請

- 狭い道路で作業をする際、近隣住民や通行人の安全を確保するために交通誘導員(ガードマン)を配置する必要があります。また、道路使用許可などの申請費用も別途発生します。

敷地いっぱいに建っていて重機が入れない

敷地の境界線ぎりぎりまで建物が建っている場合も、費用が高くなる傾向にあります。

解体用の重機を搬入するスペース(足場)がないため、最初は屋根や壁などを職人が手作業で解体する「手壊し解体」を行わなければなりません。ある程度のスペースが空いてから重機を入れる手順となるため、全工程を重機で行う場合に比べて時間がかかり、人件費が割高になります。

火災・災害で損傷している場合

火事や地震、台風などで損壊した建物の解体は、通常の解体よりも慎重な作業が求められるため、費用が高額になります。

- 廃棄物の処分費が高い

- 火災現場の廃材は、燃え残った木材にその他プラスチックなどの廃材が混ざり合っているためリサイクルが困難です。「特定管理産業廃棄物」としての処理が必要な場合もあり、処分単価が通常よりも高額になります。

- 倒壊リスクと安全対策

- 柱や梁が損傷していると作業中に倒壊する危険性があります。慎重に作業を進めるための安全対策や、近隣への飛散防止(燃えカスの回収など)に多くの手間がかかります。

地下室がある場合

地下室がある場合、地上部分の解体に加えて地中のコンクリートを掘り起こして撤去する大掛かりな掘削工事が必要となるため費用が増加します。

さらに、撤去後にできた大きな穴を埋めるための土の購入費用や整地費用がかかるほか、深く掘ることで隣家の地盤に影響が出ないよう、土留め工事などの専門的な対策が必要になるケースもあります。

付帯物が多い場合

解体費用の坪単価には通常、建物本体の解体費しか含まれていないため、ブロック塀やフェンス、カーポートなどの「付帯物」が多いほど追加費用が発生します。

特に庭木や庭石が大量にある場合は処分費が高額になるほか、地中に埋設された浄化槽の撤去には事前の汲み取り清掃や掘り起こし作業が必要になるなど、敷地内の状況によって見積もり金額が大きく変動します。

雑草や樹木が繁茂して重機が入れない場合

長期間の管理不足により、敷地内や周辺に雑草や樹木が繁茂している空き家もあります。

このような状況では、解体工事に必要な重機やトラックが敷地内に入れなくなり、作業効率が低下します。

特に問題となるのは以下のような状況です。

- 庭木が無秩序に成長して車両の進入を妨げる

- 雑草が密集して地面の状態が確認できず、安全な重機の設置が困難になる

- 繁茂した植物の除去作業から始める必要があり、その分の人件費と時間が追加で必要になる

- 特に密集住宅地にある空き家では、隣家との境界線近くまで植物が広がり、解体作業の前に慎重な整備が必要になる

空き家の場合は荒廃した庭の整備費用も加算されるため、30〜50m²の庭でも5〜14万円程度の追加費用が発生することがあります。さらに大きな樹木の伐採と抜根には特殊な機材と技術が必要となり、これも解体費用を押し上げる要因になります。

建材にアスベストが使われている場合

建物を撤去・解体する際、施工業者はアスベストの有無を解体工事の前に調査する義務があると法律で定められています。

アスベストの事前調査には費用と工期がかかります。

アスベストの有無に関して、空き家特有の問題点は以下の通りです。

- 所有者が建築時の情報や図面が紛失していることが多く、アスベスト使用の有無が不明な場合がある

- レベル1(吹き付けアスベストなど飛散性の高いもの)の場合は1m²あたり15,000円〜85,000円の除去費用が発生する

- 長期間放置された空き家では、アスベスト含有建材が劣化して飛散リスクが高まっており、より慎重かつ高度な除去技術が必要になる

老朽化した空き家の場合

長年放置された空き家は、雨漏りや風雪の影響で建物の劣化が急速に進行していることが多く、解体作業においても特別な配慮が必要になります。そのため解体作業にかかるコストが通常の建物よりも多くなります。

老朽化した空き家の解体で特に問題となるのは以下の点です。

- 建物の構造が不安定なため、予測不能の崩落リスクがある

- 安全を確保するための特別な養生や補強作業が必要になる

- 壁や床が腐食していると作業員の足場が確保しづらく、通常より慎重な解体作業が求められる

- 老朽化による倒壊の危険性が高い場合、重機を使用せずに手作業での解体が必要になることがあり、人件費と工期が増加する

- 周囲の建物も同様に古い場合、解体振動による影響を最小限にするための特別な対策が必要になる

さらに、災害で一部が損壊した空き家の場合、廃材が分別しづらくなるため処理費用が高くなります。地震などの自然災害で破損・倒壊した場合は、廃材が周辺に飛散することがあり、回収と分別に手間がかかるため解体費用が通常より高くなる傾向にあります。

残置物が多く残っている場合

空き家には大量の残置物が残されている場合もあります。一般住宅の解体では居住者が事前に荷物を整理することが一般的ですが、空き家の場合は家財道具や不用品が手つかずのまま残されていることが少なくありません。

- 解体業者に残置物の処分を依頼すると「産業廃棄物」扱いになり、処分費用が高額になる

- 残置物の量が多いほど、処分費用も比例して増加する

- 空き家の残置物は長期間放置されているため劣化や破損が進んでおり、分別作業に手間がかかる

- 特に古い空き家には、大型の家具や電化製品など現代では処分に特別な手続きや費用が必要なものが残されていることがある

- 空き家所有者が遠方に住んでいる場合や高齢である場合、遺品整理に心理的負担がある場合は、残置物の確認や仕分け作業に立ち会えないことが多く、解体業者に一任せざるを得ない

残置物の量と種類によっては数十万円の追加費用が発生することもあり、空き家解体費用を大幅に押し上げる要因となります。

不法投棄や住み荒らしがある場合

管理が行き届いていない空き家は、不法投棄や不法侵入者による「住み荒らし」の被害に遭いやすく、これらも解体費用を高騰させる原因となります。

- 敷地内に投棄された廃棄物は所有者の責任で処分する必要があり、その量や種類によっては高額な処理費用が発生する

- 特に有害物質や危険物が投棄されている場合、特殊な処理方法が必要で費用が増大する

- 住み荒らしにより建物内部が損壊していると、解体時の安全確保のための追加措置が必要になる

- 不法侵入者による水道や電気設備の損壊があると、解体前の安全処理に追加費用がかかる

- 住み荒らしの結果として放火などの二次被害が発生すると、焼け焦げた部分の処理に特別な対応が必要になる

住み荒らしや不法投棄の被害を受けた空き家は、建物自体の劣化に加えて予期せぬ損傷や廃棄物が存在するため、解体業者側も事前の見積もりが難しく、工事開始後に別途費用が発生するリスクが高まります。 また、不法投棄された廃棄物の中に家電リサイクル法対象製品やフロンガス含有機器など、特別な処理が必要なものが含まれていると、さらに費用が膨らむことになります。

空き家の解体費用を抑える方法

空き家を解体する際に、費用を抑える方法をご紹介します。

繁忙期・天候の影響を踏まえて時期を調整する

解体業界は一般的に決算期や公共工事が増える12月から3月にかけて繁忙期を迎え、人手不足や重機の手配難から費用が割高になる傾向があります。

また、梅雨や台風、積雪の多い時期は作業が中断しやすく、工期が延びることで人件費などが余分にかかってしまうリスクも高まります。

そのため、解体工事を急がないのであれば、天候が安定していて業者のスケジュールに空きが出やすい4月から6月頃などの閑散期を狙って依頼することで費用を抑えられる可能性が高くなります。

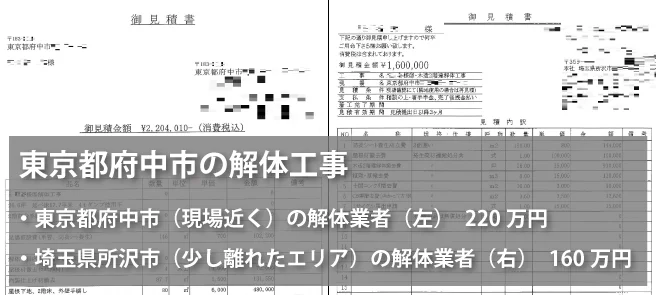

現場に近い解体業者を候補に入れて比較する

解体業者を選ぶ際は、現場から距離が近い地元の業者を候補に入れましょう。

業者から現場までの距離が遠いと、作業員の移動にかかるガソリン代や高速料金はもちろん、重機を運ぶための「回送費」が高額になり、その分が見積もりに上乗せされてしまうからです。

近場の業者であれば移動コストや運搬経費を最小限に抑えられるため、遠方の業者に比べて提示価格が安くなる可能性が高く、相見積もりの際には含めて検討することをおすすめします。

複数の解体業者から見積もりをとる

解体工事にかかる費用や、工事をする作業員の雰囲気は、それぞれの解体業者によって異なります。

複数の解体業者から見積もりをとって比較・検討することが、家の解体工事費用を抑えることにつながります。工事費用の設定は解体業者によってバラつきがありますが、安すぎる価格は手抜き工事や近隣トラブルを招くリスクもあるため注意が必要です。相見積もりで費用の相場を把握し、適正価格かどうかを判断しましょう。

解体無料見積ガイドでは、独自の審査基準をクリアした認定解体業者の中から、完全無料で、最大6社に一括見積を依頼し、比較することができます。

閑散期に家の解体を依頼する

閑散期を狙って依頼するのも工事費用を抑えるためのコツです。建築業界の閑散期は4月~6月と言われています。工事の予算編成をする時期で、予算が出来上がってから仕事の依頼が来るまでの期間が空くためです。閑散期は受注の数が減ってしまうので、多少値引きをしてでも請け負ってくれる解体業者が増える傾向にあります。

家屋の残置物を自分で処分する

布団や衣類、不燃ゴミは一般廃棄物に該当するため、基本的には解体業者ではなくお施主様が処分します。これらの処分を解体業者に依頼すると産業廃棄物の扱いとなるため、費用が高くなります。家屋の残置物の処分費用を節約したい場合は、あらかじめお施主さん自身で不用品を処分しましょう。例えば、電化製品はリサイクルに出したり、一般ゴミはゴミの日に回収してもらったりと、決して難しい作業ではありません。

解体無料見積ガイドでは、不用品の回収や買い取りが可能な解体業者を紹介いたします。

見積書のチェックポイント

まずは自分で見積書の内容をチェックしたい方は、お役立ちツール:見積書 確認チェックリストをご活用ください。

なお、解体無料見積ガイドでは、専属スタッフが見積書の内容をチェックし、説明書きを記載してご返信いたします。以下に「良い見積書」を見極めるために、押さえておきたいチェックポイントをご紹介しているので、あわせてご活用ください。

- 延床面積・施工面積は想定通りか?

- 工事内容は希望通りか?

- 解体対象の範囲は明確に記載されているか?

- 費用の総額と内訳 (項目・単価・数量) は詳細か?

- 消費税は含まれているか?

- 追加費用の発生条件は明確か?

- 見積有効期間は問題ないか?

見積書のチェックポイントについて、さらに詳細な記事は以下をご覧ください。

空き家解体に関する補助金・助成金を利用する

老朽化した空き家や状態の悪い空き家は、地震や強風による倒壊のリスクがあるため、多くの自治体が解体費用の一部を補助する制度を設けています。

空き家解体に関する補助金・助成金について詳しく知りたい方は、空き家解体に関する補助金・助成金をご覧ください。

解体無料見積ガイドの補助金申請サポートでは、協会独自の手順により「補助金申請までのご準備」がスムーズに済ませられるよう、お手伝いをさせていただきます。

なお、市区町村への補助金申請は「申請するご本人」が手続きを行う必要があります。

解体無料見積ガイドによる書類の代筆や、申請手続きの代行は行っておりません。

空き家の解体費用実例

空き家の解体費用は解体業者ごとに見積もりの金額が異なります。

ここでは当協会(一般社団法人あんしん解体業者認定協会)を利用して解体工事をされた方の実際の見積書をご紹介します。

22坪の空き家解体費用(大阪府寝屋川市)

10年以上空き家になっており、老朽化がかなり進んでしまった木造住宅の解体です。家財道具や不用品なども多く残っており、撤去費用が追加で発生した事例です。

合計2社から見積りを取り、結果は以下のとおりでした。

| A社 | 107万9,320円 |

|---|---|

| B社 | 143万円 |

35坪の空き家解体費用(大阪府泉大津市)

延べ床面積が35坪の一般的な木造の戸建て住宅の解体に伴う見積りです。

ご依頼いただいた時は、一部モルタルの外壁が剥がれていてシートで補強している状況でした。そのほかの外壁にもヒビが入っていて外観からも老朽化が進んでいるのは明らかでした。

合計3社から見積りを取り、結果は以下のとおりでした。

| C社 | 250万1,000円 |

|---|---|

| D社 | 170万円 |

| E社 | 209万円 |

家の解体工事の手続きと流れ

解体工事は、単に建物を壊すだけではありません。事前の準備から工事後の手続きまで、いくつかのステップを踏んで進められます。

- 解体業者の選定・見積もり依頼

- 契約締結

- 解体工事前の届け出・手続き

- 解体工事前の準備

- 屋根材の撤去・内装解体

- 建物の解体

- 土間・基礎の解体

- 整地・清掃

- 完工・引き渡し

- 解体工事後の届け出・手続き

解体工事の流れについて詳しく知りたい方は、解体工事とは?工事の種類や流れを解説をご覧ください。

住宅を解体して更地にする際の注意点

相続した空き家や田舎の実家を解体する前に、以下2つの注意点を覚えておきましょう。固定資産税と再建築不可の観点から、古家を取り壊さずに土地を売却する方も多くいらっしゃいます。

敷地内に住宅が残る場合の固定資産税

敷地内に住宅が建っている場合、その土地は住宅用地とみなされ、固定資産税の住宅用特例が適用されます。しかし、更地になった土地は住宅用特例が適用されません。そのため、固定資産税が最大で約6倍まで上がる可能性があります。

再建築不可物件では新しい建物を建築できない

建物が建てられてから現在の建築基準法が適用され、再建築不可物件に該当している場合は、解体後に新しく家を建てることができません。

再建築不可物件に多いのは、接道義務を果たしていないケースです。これは、消防車などの緊急車両が通れるように、「新しく建てる建築物は道幅が4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければならない」という建築基準法の規定によります。

建ぺい率と容積率を下げないといけない場合がある

現在、新しく建物を建てる場合は、土地の利用目的に応じて延床面積を建ぺい率や容積率の規定の範囲内でおさめなければなりません。

そのため、建ぺい率や容積率が規制される前に立てられた古家の場合、新しく立て直してしまうと以前よりも空間が制限された狭い家になってしまう恐れがあります。

買手側が住宅ローンを利用できない

基本的に投資を目的として不動産の購入を検討している場合は、住宅ローンを使うことができません。

そのため、古家を解体してしまうと、不動産の転売を視野に入れて購入を検討している方で、かつ住宅ローンの利用を考えている方には売却ができなくなる、といったデメリットがあります。

解体業者選びの基本チェックリスト7項目

悪質な解体業者を見分け、優良な解体業者に依頼するために、まずは以下の基本を押さえましょう。

- 建設業許可または解体工事業登録を取得しているか

- 見積書と異なる不当な追加費用を請求しないか

- 損害賠償保険に加入しているか

- 契約書を事前に書面で結べるか

- 自社施工であるか

- マニフェストの写しを発行してくれるか

- ホームページがある場合、内容が充実しているか

解体業者の選び方について、さらに詳細な記事は以下をご覧ください。

空き家問題の解決や活用についても無料でサポートします

自治体とも提携している空き家ワンストップ相談窓口です。

ご所有の建物が「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定された場合の対応についてサポートできます。

その他、空き家の「賃貸活用」「取り壊し」「管理」、土地の「駐車場活用」「売却」等についてもサポートやプランのご提供を行っています。