ご自宅やご実家にある井戸の解体・撤去を検討している際、井戸の息抜きという言葉をはじめて聞いた方も多いのではないでしょうか?

井戸の解体は、一生に何度も経験することではないため「そもそも息抜きとは何なのか?」「本当にする必要があるのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

息抜きだけでなく、井戸の解体にまつわる儀式は法律や条例で必ず行うように定められているものではありません。しかし、古くから大切にされてきた風習であり、現在も変わらず執り行われることがほとんどです。

この記事では、そんな息抜きの概要や息抜きを行う際の流れについて解説しますので、井戸の解体・撤去を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

井戸の息抜きは工事前の風習

息抜きとは、塩化ビニール製のパイプ、もしくは節抜きした竹を、井戸の底から地面まで通すことを指します。

本来井戸があった場所に、息抜きのためのパイプが通されています。

なぜ息抜きをするのでしょうか?

井戸を埋め戻したあとも、井戸に宿る水神様が通り道として使ったり、呼吸をしたりするために、古くから風習として行ってきたのが由来です。このほか、井戸の内部に溜まっている湿気やガスを外に逃がすという実用的な役割も担っています。

井戸に神様が宿ると言われる理由

現代では蛇口をひねれば簡単に水が出てきますが、水道がない時代は、飲み水や農業用水として水の確保は死活問題でした。そのため、昔の人が懸命に井戸を掘って確保した水は、命の源だったと言えます。こうした背景もあり、水が集まる井戸は神聖な場所で、古来より神様が宿っているとして信仰の対象とされてきたのです。

井戸を解体・撤去する手順

それでは、井戸の解体・撤去を行う実際の流れについて確認していきましょう。基本的には、以下のような手順でお祓いや息抜きを執り行い、井戸を埋めていきます。

- お祓いをする

- 井戸に残っている水を汲み上げたり、ゴミを掃除したりする

- 息抜きを行う

- 井戸に砕石や砂を投入して埋め戻しをする

- 井戸の枠を撤去して整地する

井戸の解体にまつわる手順の詳しい説明は、以下の記事をご覧ください。

いつまで息抜きをしておくか明確な決まりはない

井戸の息抜きを続ける期間に、決まりはありません。

井戸の息抜きには科学的な根拠や法律による定めがないため、パイプや竹を抜くタイミングは自由です。好みのタイミングで外してしまってかまいませんが、もともと信仰や地域の習わし的な意味合いが強い儀式のため、それらに従う方も多いです。

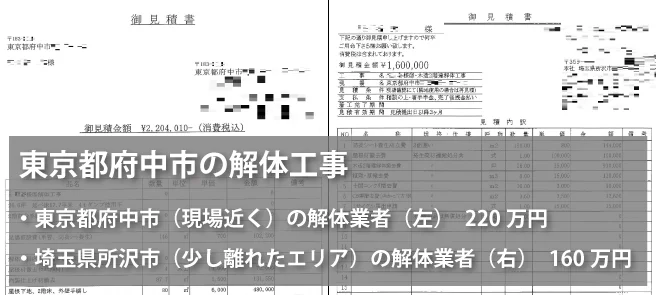

解体無料見積ガイドでは、お住まいの地域の専任スタッフが窓口となり、井戸の解体工事を得意とする解体業者を無料でご紹介いたします。