借地に自分の建物を所有していて、「そろそろ借地を返還しようと思っている」「地主さんから更地にして返却するように言われている」「立ち退きを求められている」という方のために、借地権の返還(返却)方法を解説します。

本記事では、借地権の返還方法の違いや、課税の有無、返還にかかる費用について詳しく解説していきます。なお、適用される法律は借地によって異なり、契約期間や条件も違うので注意が必要です。

借地権は第三者に売却することも可能な財産のため、借地権の返還についてお悩みの方は、本記事をぜひご覧になってから判断されると良いでしょう。

解体無料見積ガイドでは、借地返却をご検討の方のために、無料ダウンロード資料『解体工事ガイドBook』をご用意しています。

借地権とは

借地権とは、建物利用を目的として、他人の土地に地代を支払って借りることで発生する権利のことです。

ただ土地を借りていれば借地権があるのかというと、そうではありません。

借りる目的、たとえば建物を建てること、電柱を立てること、田畑として利用することなどの使用目的と、有償か無償かによって発生する権利が異なります。そのため、借地権の有無については個々の賃貸借状況に照らし合わせての判断が必要です。

借地の返却にかかわる法律

一般的に借地の返却とは、借りている土地と設定された「借地権」を貸主である地主に返すことをさします。なお、借地権を返却するタイミングは様々です。

契約期間が満了した時はもちろん、地主が立退料を支払って期間外に返却を求めるケースや、地主の承諾を得て第三者に売却するといった方法もあります。

また、こうした借地権の移動や取引は「借地法」により取扱いのルールが定められているのでご注意ください。

特に、「借地法(旧法)」は平成4年7月31日に「借地借家法(新法)」に改正されているため、借地権が設定された時期によって契約期間や更新に関わる内容が異なる場合があります。

借地法(旧法)

旧法では契約の期間が建物の構造によって定められており、契約期間が満了した後は更新が可能です。また、更新後も同じく旧法の内容が適用されます。

旧法の契約期間

| 建物の構造 | 初回の契約期間 | 更新の可否 | 更新後の契約期間 |

|---|---|---|---|

| 木造住宅 (非堅固建物) |

20年以上 定めがない場合は30年 |

可 | 20年以上 定めがない場合は30年 |

| 重量鉄骨造、RC造など (堅固建物) |

30年以上 定めがない場合は60年 |

可 | 30年以上 定めがない場合は30年 |

なお、旧法では地主から更新の拒否をされない限り自動的に契約が更新され続けます。(法定更新)さらに、更新の拒否をする場合は正当な事由が必要です。

また、地主が契約の更新を拒否した場合は、借地に残っている建物の買取請求ができます。(建物買取請求権)そのため、建物の老朽化が進んで処分しなければいけない場合は建物の撤去費用を地主に負担してもらうことが可能です。

しかし、借主側に重大な契約違反などが合った場合には、地主が買い取り請求に応じない場合もあります。

借地借家法(新法)

新法には期間が満了した後に更新が可能な「普通借地権」と、更新ができない「定期借地権」の2つがあります。

契約期間は、普通借地権の場合で一律30年以上、定期借地権の場合は建物の用途や条件によって決まります。

また、普通借地権は更新ができますが、定期借地権が設定されていた場合は、契約期間の更新ができません。そのため、期間が満了した時点で必ず建物を取り壊して更地にしてから借地を返却する必要があります。その際の費用は借主が負担します。

新法の契約期間

| 借地権の区分 | 初回の契約期間 | 更新の可否 | 更新後の契約期間 |

|---|---|---|---|

| 普通借地権 | 30年以上 | 可 | 初回:20年以上 2回目以降:10年以上 |

| 定期借地権 | 一般定期借地権:50年以上 建物譲渡特約付借地権:30年以上 事業用借地権:10から50年未満 |

不可 | - |

旧法と新法の違いによる借地権返還への影響

旧法で設定された借地権は、地主が更新の拒否をする際に「正当な事由」が必要となります。

しかも、正当な事由として認められるのは、借主による明らかな契約違反や落ち度があった場合のみです。

- 地代の不払いがあった

- 許可なく建物の増築などを行った

- 老朽化が進んでいて建物が使えない

そのため、旧法は借主を保護する性質が非常に強く、際限なく契約期間を更新することが可能でした。

そこで、新法では契約期間が満了した後に必ず土地が返ってくる「定期借地権」が設けられたわけです。

しかし、定期借地権は従来の借地権よりも契約期間が長いため、「建物が老朽化して使えなくなっているのに借地権のみが残り続けてしまう」といった別の問題が生じました。

地主との関係が良くないと、返却や譲渡といった手続きがスムーズに進めらず借地権を巡ったトラブルが発生してしまうケースも少なくありません。

借地の返却の際は、ご自身の契約内容を事前にしっかり確認してみてください。

借地及び借地権の3通りの返還方法

借地及び借地権を返却するには、無償もしくは有償で地主に返還する方法と、第三者に売却する方法があります。

- 無償で地主に返還する

- 有償で地主に返還する(借地権を地主に買い取ってもらう)

- 第三者に売却する(借地権を第三者に売却する)

借地権は立派な「資産」です。土地の価格を基準とした相場があります。そのため、法律の範囲内で取引が可能です。ただし、返還の方法によっては「所得」や「贈与」とみなされ、課税の対象になる場合があります。

どの方法で返還するのか地主側ともじっくり話あって検討してみてください。

地主に無償で返還する方法

借主(借地人)側に関して

契約期間の満了に伴い借地権を無償で返還する場合、個人の地主と個人の借主間のやり取りは課税の対象にはなりません。

個人の借主が課税の対象になるのは、相手の地主が法人というケースです。

相手の地主が法人のケースでは、原則として借地権の時価で譲渡があったとみなされ、譲渡所得として個人の借主に所得税が課税されます。

ただし、例外として老朽化した建物が借地に残っていてる場合や、借地権設定時に『無償返還届出書』が所轄税務署に届けられ、管轄の税務署から無償返還が認められている場合などは課税の対象にはなりません。

また、借主が法人というケースでも課税対象になります。

通常受け取るべき借地権相当額を地主に贈与したとみなされるからです。

ただし、これも上記例外理由に当てはまる場合、課税対象から外れます。

地主側に関して

個人の地主は、借地権に相当する額の贈与や譲渡を受けたとみなされるため、課税の対象になります。

借地を貸していた相手が個人だった場合は「贈与税」、法人だった場合は一時所得として扱われるので「所得税」の対象です。

ただし借主側と同じく、地主側にも例外が認められます。

また、地主が法人だった場合は通常の借地権取引があったものとみなされ、法人税の課税対象になります。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は課税対象から外れます。

- 『無償返還届出書』が税務署に提出されている場合

- その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合

無償で返還する場合の課税

| 区分 | 対象の課税 | |

|---|---|---|

| 借主 | 個人 | なし(地主が個人)、贈与税(地主が法人) ※例外あり |

| 法人 | 贈与税 ※例外あり | |

| 地主 | 個人 | 贈与税(借主が個人)、所得税(借主が法人) ※例外あり |

| 法人 | 法人税 ※例外あり | |

地主に有償で返還する方法

借地権は地主に有償で買い取ってもらえる場合があります。

例えば、時間が経過して状況が変わり、「やっぱり土地を使いたい」と地主が思っても、借地権がある以上は地主が勝手に土地を使う事はできません。

この場合、地主は「立退き料」を支払って借地権を買い戻す必要があります。

地主に借地権を買取してもらう

また、旧法の場合は借主から申し出が無い限り法定更新によって契約は自動更新されるので、地主は契約期間が満了しても土地を返してもらえる保証がありません。

そのため、地主が借主と交渉をして、借地権を買い取る形で返還されるケースもあります。

借地権の買い取りに伴う相場は、路線価の60%から90%です。ちなみに、借主から交渉をした場合は一般的な相場よりも買取価格が低くなる傾向があると言われています。

借地上の建物を取り壊す

借地権を買い取ってもらう場合は、残存する建物の買取を請求する権利がないので、基本的には借地上の建物を借主側で取り壊す必要があります。

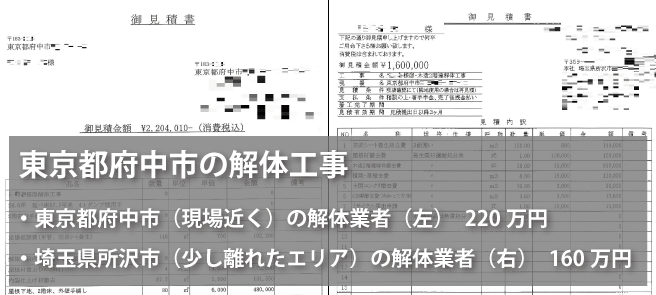

ただし、取り壊しに掛かる費用は高額です。一般的に30坪ほどの戸建て住宅でも120万円以上掛かると言われています。

とはいえ、地主から買い取りの交渉などがあった場合は、取り壊し費用に関しても交渉の余地があるので、借地権を買い取ってもらう時には漏れなく相談してみてください。

また、解体業者へ見積もりを依頼してから実際に取り壊し工事が完了するまで、およそ2ヵ月かかります。返還期日に間に合うよう手配するためにも、早めに準備に取り掛かりましょう。

取り壊し工事をする前に借地権を売却することで、工事費のご負担をゼロにできる可能性がございます。借地権が設定された土地にある建物を撤去する際は、当協会(あんしん解体業者認定協会運営)の担当者にその旨をお伝えください。専門担当者からご説明いたします。(ご契約後のご連絡ではお手続きが間に合いませんので、必ず、事前にお伝えください)

有償で返還する場合の課税について

借地権を地主に有償で返還した場合、借主側は課税の対象になります。一方、地主側は支払った立退き料等が土地の取得費として扱われるので課税の対象にはなりません。

| 区分 | 課税の対象 | |

|---|---|---|

| 借主 | 個人 | 譲渡所得 |

| 法人 | 譲渡益(借地権譲渡益) | |

| 地主 | なし(立ち退き料等は土地の取得費に加算) | |

第三者に売却する方法

借地権は資産としての価値があるので、第三者に売却して返還することができます。

ただし、借地権を第三者へ売却する際は地主の承諾が必要です。 そのため、地主との関係がこじれていると売却を認めてもらえないケースがあります。場合によっては、取引が上手く進まない事もあるので売却を検討する時は慎重に話を進めましょう。

また、借地権の買い取りには交渉や手続きが必要です。「スムーズに取引を済ませたい」「手続きが面倒」という方は、不動産会社や借地権の買い取り専門業者を利用してみてください。

不動産会社を通して買主を探す方法

不動産会社の中には、借地権を取り扱う事業部を設けているところがあります。大手不動産チェーンなども合わせると取り扱いがあるところは案外多いです。

また、不動産会社の場合、既存の建物に価値が残っていればあわせて買い取ってもらえる可能性があるので、まとめて査定してもらうことができます。

ただし、「仲介」のみを扱っているところでは、借地権が売れ残ってしまう可能性があるので、不動産会社を選ぶ際はご注意ください。

借地権専門業者に買取りを依頼する方法

不動産会社とは別に、借地権の買い取りを専門として取り扱っている業者があります。仲介とは異なり、買い取りを前提としているので、「借地権がいつまでも売れずに残ってしまう」といったリスクがないのが特徴です。

査定をしてもらって金額が分かった後は、借地権を売るかどうかの判断をするだけなので、駆け引きが非常にシンプルなのも助かります。

ただし、適正価格で買い取ってもらうためには、買取実績などを考慮に入れて慎重に業者選びをする必要がありそうです。

借地を返還する手続きの3ステップ

借地を返却する際は、建物の取り壊しや各種届け出が必要です。事前に手順を確認してスムーズに進められるようにしましょう。

1.地主への連絡と報告

返却に伴う期間や残存する建物の処分方法、費用の負担など、まずは設定されている借地権の契約内容を確認します。

契約内容が確認できたら続いて地主に契約更新をしない旨を伝えます。事前の連絡が済んだら残った建物を撤去しましょう。ただし、地主には必ず事前の連絡をして、今後の流れをお互いにすり合わせてから建物の取り壊しを行うのが重要です。

取り壊し工事は高額な費用が掛かるだけでなく大変危険を伴います。地主への事前連絡をせずに工事を行ってしいまうと、場合によっては色々なトラブルになってしまう可能性があります。事前の連絡と報告は忘れずに行ってください。

2.解体業者の選定と取り壊し工事

地主と相談をして今後の流れが決まったら、解体工事を手配しましょう。

解体工事では、騒音や振動、ホコリが近隣トラブルの原因になりやすいです。解体費用はなるべく抑えられた方が良いですが、これまでの実績やトラブル対応をしてもらえるのかなどを事前に確認して、安心して任せられる解体業者を探しましょう。

解体業者を選ぶときの基本項目は、こちらの記事でご紹介しています。

3.建物滅失登記と更地の返還

建物の解体後は、建物滅失登記の申請が必要です。その後、更地になった土地を地主に返還します。

解体無料見積ガイドでは、工事完了後にご自身で手続きを行うための建物滅失登記マニュアルをご契約いただいた方に無料でお送りしています。

借地を更地にするための解体費用

地主に借地権を返還する際は、更地にして返還するのが基本です。

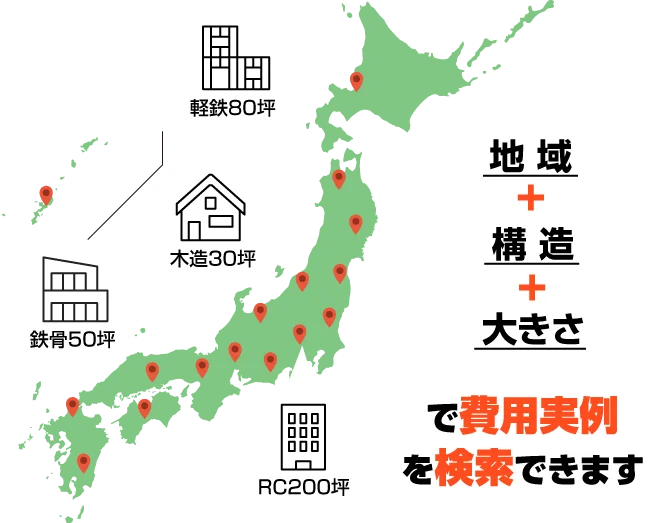

建物の解体にかかる費用は、解体する建物の大きさはもちろん、どのような構造になっているのかによって、大きく異なります。

例えば東京都の解体費用相場は、木造の坪単価が39,198円、鉄骨造の坪単価が54,019円、RC造の坪単価が84,283円、プレハブ造の坪単価が32,470円です。

借地権のある建物を解体するときのポイント

借地権がある建物を解体するときには、最低でもこの3つのポイントを押さえましょう。

-

借地契約はいつまでの期限になっているのか?

借地期限に余裕があれば、解体業者をじっくり検討してから選ぶことができます。一方、期限が短いと、その期限内にできる解体業者を限定して依頼することになります。期限ぎりぎりで決めなくてもよいように、計画的に進めてください。

-

解体工事は、余裕を持って行ってもらえるのか?

どんな解体業者でも、作業するのは人間です。余裕をもった解体工事の方が対応も丁寧になります。場合によっては、金額を抑える相談もできる可能性があります。

-

土地の引き渡し条件は、決まっているのか?

土地の引き渡しは、建物を撤去すればOKなのか、滅失登記の申請まで完了してからなのか、どのような条件かによって、かかる日数や手続きが異なります。引き渡しの条件をあらかじめ確認してから解体工事に取り掛かりましょう。手元にある「土地賃貸契約書」を確認して、少しでも疑問に思った点やわからない点は、地主に確認と相談をしてください。

借地を更地にする際の解体業者の選び方

借地を更地にする際に重要なのは、返却後にトラブルにならないようにすることです。

例えば、新築を建てる予定が控えているのに、更地に埋設物や大きな石が残っていると次の工事に取り掛かれません。 場合によっては整地などの追加費用が発生してしまう恐れがあります。そのため、どちらが何処までの費用を負担するのか、責任の所在をはっきりとさせてから工事に取り組むのが良いでしょう。

さらに、不法投棄などが発覚した場合は、工事の依頼主であるあなたの責任が問われる可能性があります。くれぐれも解体業者選びは慎重に行いましょう。

解体無料見積ガイド解体無料見積ガイドでは、マニフェストの提出を行い、廃棄物は不法投棄せずに正しく処理をする解体業者のみ紹介しています。

家の解体費用を抑える6つの方法

家の解体にかかる費用は、総額で100万円を超えるのが一般的です。ただし、下記で紹介する手段を活用することで、費用を大幅に節約できる可能性があります。

- 複数の解体業者から見積もりをとる

- 分離発注することで、不要な中間マージンをカット

- 閑散期に家の解体を依頼する

- 家屋の残置物を自分で処分する

- 家の解体工事の補助金や助成金を利用する

- 家の取り壊し工事に関わる届出申請を自分で行う

家の解体費用を抑える方法について、詳しくはこちらの記事でご紹介しています。

借地の返還についてのまとめ

借地権の返還において大切なことは、借主と貸主が日頃からコミュニケーションをしっかりと取り、小まめに相談できるような人間関係になっておくことです。

良好な関係が構築できていることで、借地を返還せずに契約の延長を検討されている場合も、契約期間などに関してお互いが有利になるように交渉することができるでしょう。また、原則としては更地での返還が求められる借地ですが、建物を買い取ってもらえる可能性もあります。

借地権を持つあいだは、お互いが気持ち良くいられるような人間関係の構築に努め、返還の際は円満に終えられる状況をつくりましょう。