解体工事とは?工事の流れや工法を解説

解体工事とは、既存の建物を取り壊して撤去する工事を指します。

「上物(うわもの)」と呼ばれる建物部分を解体するのはもちろん、廃材の処分や、更地をきれいに整える「整地(せいち)」なども解体工事に含まれる大事な工程です。

実際の解体工事の内容は、「更地にしたい」「一部だけ取り壊したい」「内装だけ解体したい」など、依頼主の目的によってさまざまです。

また、建物の構造や立地条件によっても、必要な費用や工期は異なります。

本ページは、解体が必要な建物を所有している方に、解体工事に対するイメージを具体的にしていただくことを目的としています。

解体工事への理解を深めるために、解体工事の種類や工法、関連する法令などについて、それぞれ解説していきます。

- Point1 解体工事を行うきっかけ

- Point2 解体工事の種類

- Point3 解体工事の工法

- Point4 解体工事に必要な許可や登録、資格

- Point5 解体工事にかかわる法律

- Point6 解体工事に必要な手続きと流れ

- Point7 解体無料見積ガイドでは質の高い解体工事を行っています

- Point8 解体実績・事例紹介

- Point9 当サイトのサービス詳細

- Point10 解体工事の記事一覧

解体実績・事例紹介

解体工事を行うきっかけ

- 所有する土地を売却するために建物を取り壊して更地にしたい

- 建て替え・新築のため既存の建物が不要になるから取り壊したい

- 建物が特定空き家に指定されたから取り壊したい(建物の老朽化による倒壊の危険、近隣クレームなどへの対策)

- 土地活用に伴い既存の建物が不要になるから取り壊したい(賃貸・コインパーキング・事業用借地権など)

- 地主に土地を返却するため建物を撤去しなければならないから取り壊したい

- 相続した不動産を分配しやすくするため更地にしたい(土地の分筆や売却して現金化)

- リフォームやリノベーションに伴い建物の内装を撤去したい

- 地震、台風、火災などの災害によって建物の撤去が必要になった

解体工事の種類

解体無料見積ガイドでは、お客様の目的に合わせた最適な解体工事の種類をご案内します。

「更地にして土地を売却したい」「減築のため建物の一部だけ解体したい」「店舗撤退のため内装を取り除く必要がある」など、建物を最終的にどのような状態にしたいのかによって、最適な解体工事を選択できます。

建物を全て解体する

解体後に土地売却や建て替えを検討している場合は、敷地内にある建物をすべて解体します。敷地を更地にする必要がある場合は、建物本体の解体だけでなく、樹木やブロック塀など敷地内にあるすべての物を撤去します。

ミンチ解体

ミンチ解体は、建物の構造や使われている建材に関係なく、重機を使って一気に建物を壊していく方法です。

工期が短く人件費などを抑えることができるため、かつては主流の工事手法でした。しかし、2002年5月に完全施行された建設リサイクル法で、廃材の取り扱いが厳しくなり現在は禁止されています。

分別解体

分別解体は、建材を品目ごとに分別しながら計画的に解体していく手法です。

廃材の分別は手作業で行われるため、工期は長く人件費もかかります。しかし、分別解体では、その分より多くの建材をリサイクルできるのが特徴です。

分別解体は、建設リサイクル法が施行されて以降、法令に遵守した正しい施工方法として現在の主流となっています。

建物の一部を解体する

ライフスタイルの変化などでの減築や、長屋の切り離し工事など、建物の一部のみを取り壊すケースがあります。一部解体の大まかな流れとしては、まず、解体を希望する建物の一部を取り壊します。取り壊しが済んだら、残った建物に新たな外壁を取り付け、再び建物としての機能を取り戻せるようにして完了です。

はつり工事

はつり工事とは、コンクリート製の建造物に対して何らかの加工(切る、削る、壊す、穴をあけるなど)をする工事です。専用の工具を使い、人の手で作業する場合が多いですが、規模によっては油圧式のアタッチメントを備えた重機を使用する場合もあります。

なお、はつりは漢字で「斫り(はつり)」と表記されることが一般的ですが、ごくまれに「削り(はつり)」と表記される場合もあります。

建物の内装を解体する

店舗の撤退や、リフォーム・リノベーションなどで、建物の内装部分のみを解体するケースもに対応しております。内装の解体は、どこまで解体するかによって、「内装解体」「スケルトン仕上げ」「原状回復」を選ぶことができます。

内装解体

内装解体とは、建物の内装の一部または全部を解体する工事のことを指します。建物の躯体(柱・梁など)を除き、床材・間仕切り・造作棚・壁紙・住宅設備といった内装のみを解体する工事は、施工範囲の大小を問わず内装解体に該当します。内装解体は主に、借りたテナント物件を貸主に返却する際の「原状回復工事」に伴い必要となることが多いです。

スケルトン解体

スケルトン解体とは、建物の骨組み以外の内装部分をすべて解体する工事のことを指します。飲食店や美容サロン等の店舗として利用したテナント物件を、貸主に返却する際に行うことが一般的です。

そのほか、住宅、アパート・マンションのリフォームやリノベーションの際にも、スケルトン解体によって内装をすべて取り除くことがあります。壁、天井、床、水道管、電気設備などもすべて撤去することで骨組みだけが残るため、内装や設備などを新しく取り替えることができます。

原状回復

原状回復とは、賃貸物件の退去時に「契約した当時の状態に戻すこと」を指します。賃貸物件を借りる際、借主には消耗した部分を元に戻してから返却するという「原状回復義務」が発生します。

一般的には経年劣化、および通常の使用で生じるような損耗については借主が負担する必要はありません。借主が負担しなければならないのは、故意や過失によって生じたキズや汚れ、損傷などに対してのみです。

解体工事の工法

解体工事は、建物の構造や使われている建材によって適切な工法が異なります。解体無料見積ガイドへご依頼の多い「木造」と「鉄骨造・鉄筋コンクリート造」、また「解体工事にかかわる作業や付帯工事」について、それぞれの工法を簡単にご紹介します。

木造の建物の場合

建物構造のなかで、取り扱い件数および対応業者が最も多いのが「木造」です。一般的に木造住宅の解体は、新築や土地売却、借地返却などをきっかけに行うケースが多く、解体工事はその後の土地活用や次の工事につながる前段階として重要な工程です。重機を使う「機械解体」が主流で、現場の状況によって手作業による「手壊し工事」も実施します。

機械解体

機械解体は、油圧ショベルなどの重機を用いて建物を解体する工法です。一般的な2階建て30坪前後の木造住宅を解体するのに必要な工期は2週間前後です。なお、基本的に重機は公道を走ることができません。そのため、機械解体はトラックで重機を搬送する必要があり、十分な道幅がないと輸送作業ができません。

手壊し解体

手壊し解体は、重機を使わずに人力で建物を解体する工法です。「近接する建物との距離が近い」「重機が搬送できない」など、現場状況によって重機が使用できない場所では「手壊し工事」を行います。重機を用いた解体に比べ、手間と工期がかかることからコストは30~50%程度高くなる傾向があります。さらに、大量に排出される廃材を回収するトラックが近くに停められない場合は、これらの搬送も手作業になり、解体業者の負担が大きくなります。

鉄骨造・鉄筋コンクリート造の建物の場合

鉄骨造や鉄筋コンクリート造(RC造)の建物は、木造に比べて頑丈です。そのため、解体する手間が多くなります。

圧砕機工法

圧砕機工法は、鉄筋コンクリートを圧砕しながら解体する工法です。「コンクリート圧砕機」と呼ばれるハサミ状のアタッチメントを油圧式ショベルカーなどの重機の先端部に取り付けて行います。このアタッチメントには「大割り」や「小割り」の種類があり、小さくなるほど廃材を細かく圧砕することができます。圧砕機工法は「振動や騒音が少ない」「分別に適している」というメリットがあります。

ブレーカー工法

ブレーカー工法は、「ノミ」と呼ばれる杭を使用し、鉄筋コンクリートに打撃を与えて細かく砕いていく工法です。施工範囲によって、「大型ブレーカー」または「ハンドブレーカー」のいずれかを選択します。大型ブレーカーは油圧式で規模が大きいものを指し、ハンドブレーカーは狭い場所でも作業ができる長さ70cm、重さ20kgほどのものを指します。ブレーカー工法のデメリットは連続的な騒音や粉塵が出ることです。そのため、近隣への迷惑を考慮し、市街地ではあまり用いられることがありません。

転倒工法

転倒工法は、建物の壁や柱を敷地の内側に引き倒してから、地上で細かく分別解体する工法です。転倒工法には、ワイヤーを掛けて引き倒す方法と、重機と溶断で引き倒す方法があります。周囲に足場を組んで上から順番に解体していく方法に比べ、粉塵の飛散量が少ないのが特徴です。主なメリットは、高さのある壁、柱、煙突などを解体する際に、高所作業をせずに済むことです。高い外壁や煙突がついた建物を解体する際に用いられます。

カッター工法

カッター工法は、ウォールソー工法とも呼ばれており、コンクリートやアスファルトを切断する際に用いられる工法です。コンクリートにレールを固定し、その上をカッター付きの切断機が移動することでコンクリートを切断していきます。

カッター工法は、作業時に水を使用する「湿式」と、使用しない「乾式」の2種類に分けられます。湿式は水を使って粉塵の発生を抑え、切断時に発生する摩擦熱を冷やすのが特徴です。水を使うことができない現場では乾式が用いられます。騒音や振動、粉塵の飛散が比較的少なく、住宅密集地や商業施設などでも使える工法です。撤去の精度を高めるために用いられることも多く、耐震補強工事や建物の改修工事にも採用されます。

解体工事にかかわる作業や付帯工事

解体工事は、建物本体の解体のみではありません。

建物に残された不用品の処分や、敷地内にあるさまざまなものの撤去が発生し、それぞれに費用が発生します。

残置物の処分

残置物とは、建物の所有者または住人が退去の際に残していった設備や家財道具のことです。一般的な残置物としては日用品、家電製品、粗大ゴミなどがあげられます。

アスベストの除去

アスベスト含有製品は段階的に規制されており、現在は製造、使用などが完全に禁止されています。しかし、完全に規制される前の2006年以前に建てられた建築物には、建材として使用されている可能性がかなり高いといえます。建物の解体時、条件を満たす建物は事前のアスベスト調査と除去が義務づけられているので、注意が必要です。

その他の付帯工事

付帯工事は建物によって発生するものが異なります。どのような付帯工事が必要で費用がいくらかかるのかは、解体業者が現場を視察した上で、見積りしております。

付帯工事の種類は多岐にわたりますが、その一部をご紹介します。

解体工事に必要な許可や登録、資格

解体工事を行うためには「建設業許可」もしくは「解体工事業登録」が必要です。

解体無料見積ガイドは、建設業許可または解体工事業登録がある解体業者のみを登録しています。

またお客様の建物の状況に応じて、「産業廃棄物収集運搬業許可」や「石綿作業主任者」などの資格を保有している業者も、ご案内しております。

建設業許可と解体工事業登録

「建設業許可」は、建設業法で定められた「建設工事を請け負うための許可」で、全部で29種類に別れます。解体工事を行うためには、その中で「29 解体工事」の許可を得ている必要があります。

建設業許可を保有していると、解体工事の施工金額を問わずに請け負うことができます。

「解体工事業登録」は、建設リサイクル法で定められた「解体工事を行うために必要な登録制度」です。この登録を行っていれば、解体業者が申請した都道府県内で「税込み工事費500万円未満」の解体工事のみ請け負うことができます。

一般家屋の解体工事で500万円を超えることはレアケースなため、解体無料見積ガイドの優良業者も、解体工事業登録のみを保有している業者が多く登録されています。

| 対象工事の金額(税込み) | 必要な許可および登録 |

|---|---|

| 500万円以上 | 建設業許可 |

| 500万円未満 | 解体工事業登録 |

解体工事業登録は、営業所(事務所)を置く地域だけでなく、工事を行う地域を管轄している都道府県、それぞれで申請する必要があります。

なお、解体無料見積ガイドでご紹介する解体業者は「建設業許可」「解体工事業登録」のいずれかを適切に取得しているため、お客様がご希望される地域で問題なく解体工事を請け負えます。

解体工事の業務幅が広がる資格

解体無料見積ガイドではお客様の建物の状況に応じて、以下の資格を持っている業者もご紹介しております。

- 車両系建設機械(整地・運搬・積込および掘削)の運転

- 車両系建設機械(解体用)の運転

- 職長・安全衛生責任者教育

- 小型移動式クレーン運転技能講習

- ガス溶接技能講習

- 玉掛け技能講習

- コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習

- 特定化学物質等作業主任者技能講習

- 木造建築物の組立て等作業主任者講習

- 建築物等鉄骨の組み立て等作業主任者技能講習

- 足場の組立て等作業主任者技能講習

- 石綿作業主任者技能講習

解体工事にかかわる法律

解体無料見積ガイドでは、解体工事にかかわる以下の2つの法律を遵守している業者を紹介しております。

建設業法

「建設業法」では、建設業を営む者の資質の向上・建設工事の請負契約の適正化等を図るための規制を定めています。

たとえば、建設業法第3条に基づき、建設工事の完成を請け負うためには、公共または民間を問わず建設業の許可を受けなければなりません。二以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣の許可が必要で、一つの都道府県に営業所を設けて営業する場合は都道府県知事の許可が必要です。

また、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」に分けられます。1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は特定建設業の許可が必要で、それ以外は一般建設業の許可です。この許可の有効期間は5年間のため、5年毎に更新を受けなければ失効します。解体無料見積ガイドからご紹介する解体業者は、いずれかの許可を必ず取得しております。

建設リサイクル法

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)は、建築現場や解体現場から排出される廃棄物を正しく処理し、再生資源としてリサイクルするために定められた法律です。

解体工事で出る廃材には、コンクリートやアスファルト、木材といった再資源化が可能な建材が含まれています。

平成12年5月に建設リサイクル法が施行されてからは、それぞれの建材を品目ごとに分別することが義務付けられました。万が一違反があった場合は、各自治体で定められた懲役や罰金刑が課せられることになります。

なお、届出が必要になるのは、延床面積の合計が80m²以上の「特定建設資材」を含む建物を取り壊す工事です。その他、コンクリートやブロック等による工作物でも請負代金が500万円以上のものは、建設リサイクル法の対象になります。

届出の手続きには、届出書・分別解体計画表・付近見取り図・建築物の写真・工程表などが必要になります。解体無料見積ガイドからご紹介している優良業者は、これらの書類を着工の7日前までに都道府県知事へ提出しております。

解体工事に必要な手続きと流れ

解体工事前に必要な手続き

ライフラインの停止

工事の前に、電気、ガス、インターネットなどのライフラインの停止やケーブルなどの撤去の手続きが必要です。工事は建物だけではなく、設備の部分も撤去する必要があるためです。ライフライン停止の手続きは、工事施工の1週間前までには終えるようにしましょう。水道は工事中に使用するため停止しない場合があります。

近隣への挨拶

工事前に、近隣住民への挨拶を行います。工事により発生する騒音、振動、ほこり等による近隣トラブルを防ぐためです。挨拶は業者が行うことが一般的ですが、依頼主が同行するとより丁寧な印象を与えることができます。全ての近隣住民に漏れなく挨拶をするため、施工開始の10日~1週間くらい前に挨拶まわりを始めましょう。

※遠方の解体工事をされる場合も、ご契約いただいた解体業者がご近隣への挨拶をさせていただく際にはその旨をお伝えし、失礼のないようにさせて頂きます。

※地域によっては条例等によって工事開始前に近隣の方々への工事内容の説明が義務付けられていることもあります。

解体工事の流れ

解体工事が始まると、足場が組まれ、近隣へのご迷惑を最小限にするための養生がなされます。

建物の構造・立地条件により適切な工法で解体され、廃材は分別されます。

実際の解体工事の一例をご紹介します。

工程 1

建物の周囲に養生がされます。

ホコリや塵の飛散が防がれます

工程 2

重機が入る前には屋根材の撤去作業です。

工程 3

手作業による内装の分別解体作業も行われます。

工程 4

重機によって解体されます。

工程 5

出た廃材は、分別されて運ばれていきます。

工程 6

建物の基礎が撤去されます。

工程 7

はつり工事。コンクリートで固められている箇所も解体されます。

工程 8

コンクリートも分別されて運ばれていきます。

工程 9

解体撤去の後は、地面が整えられ、整地されていきます。

解体無料見積ガイドでは質の高い解体工事を行っています

ここまで、解体工事の内容や工法について広く紹介してきました。解体すべき建物を所有していても、解体工事を後回しにしてしまう方は少なくありません。解体工事は一般の方にとって馴染みがないほか、費用が高額であることなど、実施するにあたっての心理的・物理的なハードルが高いのが理由です。これらを踏まえて、当協会はお客様のご希望・きっかけにあわせた解体工事を行うことができる解体業者を調査、選定しています。適正最安値で施工可能な解体業者を紹介することで、質の高い解体工事をかなえます。

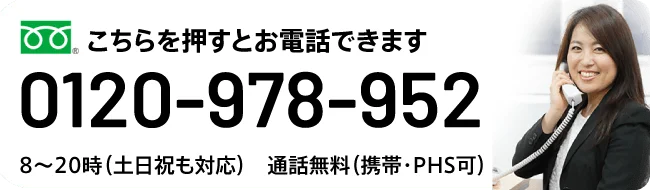

協会独自の業者選定3ステップ

過去の実績データベースを活用して、各業者の得意分野・工事時期を考慮。現場に最適な業者を絞り込んでご紹介します。

解体業者の訪問調査まで

行っているのは当サイトだけです

当サイトでご紹介している解体業者は、訪問調査を行い審査した全国トップ1.3%の業者のみです。

そのため、解体業者への直接依頼や他の一括見積サイトへ依頼した場合と比べ、悪質業者に依頼するリスクを排除できます。

| チェック事項 | 解体業者サイトで直接依頼 | 解体無料見積ガイド(当サイト) | 他の一括見積りサイト |

|---|---|---|---|

| 工事完了までのサポート体制 | 前払い金の受取後や工事中に逃げられてしまう可能性もある | 現地調査手配から補助金相談まで対応。工事費用・完工の保証有 | お客様から連絡をしない限りサポートは行わない仲介業者がほとんど |

| 余計な費用を払わずに済むか | 何が余計な費用か判断できない、断れない状況になってから追加費用を請求される可能性もある | 複数の業者で費用を比較するから細かな相場が把握できる、スタッフからアドバイスがある | 自分で解体業者を探した場合と同様。見積比較の細かなサポートは無く、追加費用の可能性も |

| 工事中のトラブル対策と対応 | 工事方法に配慮がない、クレームを受けてもお構いなしの可能性がある | 工事前からトラブルを未然に防ぐ配慮がある、クレームが起きても即日対応 | トラブルは解体業者任せで、仲介業者のサポート体制はない |

| 工事に関する説明が適切か | 専門用語が多く説明が正しいか判断できない、業者と認識違いを生んでしまう可能性がある | スタッフが第3者の視点でアドバイスしてくれるので正しく判断できる、業者との認識違いがない | お客様から仲介業者に連絡をしない限りアドバイスはない |

| 煩わしいやり取りの対応 | 業者からの営業や都度のやり取りをすべてご自身で対応する | スタッフが窓口になり業者との間に入るので、余計なやり取りが一切ない | 見積りは一括で依頼できるが、他は自分で解体業者を探すのとほぼ同じ。いきなり複数の業者から電話が来るサイトもある |

地域専任担当が

すべて無料でサポートいたします

年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが、補助金申請、現地調査の手配からお断り連絡の代行、完工後の手続きまで全て無料でサポートいたします。

一括見積お問い合わせ

空き家相談窓口

解体費用のシミュレーションツール

選択式の質問(5ステップ)に答えていくと、最終ページで解体費用の見積金額が表示されるシミュレーションです。

メールアドレス・電話番号など個人情報の入力は一切不要で、その場ですぐに、解体費用を知ることができます。

条件を変更して、何度でもシミュレーションいただけます。

ご相談・資料請求

当協会のサービス詳細

解体無料見積ガイドは、あなたのエリアに対応可能な複数の優良業者から、正確で適正価格のお見積りを受け取ることができる、完全無料のサービスです。

サービスの詳細を確認する-

全国の優良な解体業者のみ紹介

全国1,000社以上の独自の審査をクリアした優良業者から、お客様評価の高い業者をご紹介。

登録解体業者について

-

12年間で100,000を超える解体工事の実績

不動産・工務店・外構等、関連業者さんとのネットワークもございます。

関連業者様のネットワーク

-

お見積りに関する費用は一切いただきません

お断り連絡も代行します。解体工事に関する事は何でもご相談下さい。

見積りについて

-

解体工事の費用・完工を保証します

万が一トラブルが発生しても、工事完了と工事前に支払った着手金を保証いたします。

工事完了・金額安心保証

-

多くの法人様からもご利用いただいています

ハウスメーカーや不動産会社などの法人様から多数ご依頼を頂いております。

法人様のご利用

-

残すか、解体するか

空き家でお困りの方へ空き家法案の概要と、どう対応すればいいかの検討方法をご紹介します。

空き家でお困りの方へ

-

解体工事が完了するまでの流れ

一括見積りのご依頼で厳選6社をご紹介。現地測量後、見積り結果を最短即日でご提出します。

ご利用の流れ

-

ご来社でのご相談も承っております

ネットやお電話だけでは不安な方、お顔を合わせたご相談も承っております。

ご来社で相談

初めてご利用される方や遠方の方でもお気軽にご相談下さい

対応エリアは日本全国

お見積もりからご契約までの流れ

- 無料一括見積をご依頼ください

- 24時間以内に地域専任担当よりご連絡いたします。

- 選ばれた6社の解体業者が現地見積もりに伺います

- 現地確認は正確なお見積もりのために必要です。立ち会いなしも可能です。

- 見積書のご比較・ご検討をしていただきます

(最短即日〜) - 見積書は当サイトでも同時にチェックしています。詳細や項目について丁寧に解説いたします。

- ご希望の条件にあった解体業者へお申し込みください

- 申込後であっても無料でキャンセル可能です。

- ご依頼内容の確認後、相互ご納得の上で契約書を交わします

- お選びにならなかった業者さんへのお断り連絡は当サイトが行います。ご安心ください。

なお、契約に伴う工事代金は解体業者へお支払いください。解体無料見積ガイドでは一切費用を頂きません。

- 工事完了後に使える、建物滅失登記マニュアルをお送りします

- 建物滅失登記の手続きをご自身で行うためのマニュアルをお送りします。

また、工事中や工事後の不明点・疑問点についても真摯にご対応することをお約束します。

当サイトでご契約された方に

プレゼントしています

1 無料一括見積をご依頼ください

まずは、無料見積依頼フォームまたはお電話でご依頼ください。

無料見積依頼フォームからご依頼

入力は1~2分で簡単にできます。

※押し売りや強要をすることは一切ございませんので、安心してお申し込みください。

当サイトは、仲介手数料などを一切いただきません。

当サイトでご紹介した解体業者で工事を行った場合も、お施主様のご負担は解体業者に支払われる工事費用のみとなります。

お電話(フリーダイヤル)からご依頼

年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが、補助金申請、現地調査の手配からお見積書のチェック、お断り連絡の代行、完工後の手続きまで全て無料で徹底サポートいたします。

また、お持ちの見積書が高いか安いか、追加費用などトラブルのリスクを、2~3分のお電話でご案内することもできます。

2 選ばれた6社の解体業者が現地見積もりに伺います

お客様のご依頼・ご相談に応じて、解体無料見積ガイドが選りすぐりの解体業者を6社選定し、正確な見積書を作成します。

解体無料見積ガイドが選りすぐりの解体業者を6社選定します。

10万件以上の工事実績データベースを活用して、お客様ごと異なる工事エリアや建物構造、立地条件、工事後の予定、ご要望等から、安価を期待できる解体業者を絞り込んでいきます。

選定された各解体業者が現地調査を行い、正確な見積書を作成します。

お客様のご希望日とお時間に、当社が選定した6社の認定解体業者が現地調査にお伺いします。

現地調査での所要時間は、内容にもよりますが各社15分から、長くても1時間ほど頂ければ終了します。少しのお時間を頂くだけで正確な見積もりが取得できます。

※このとき、解体無料見積ガイドの認定解体業者は不要な営業をしてはいけないことになっておりますのでご安心ください!

なぜ現地調査が必要なの?

解体工事の相場を理解するためにも、相見積もりを行ないます。相見積もりで比較するためには正確な見積もりでなければ意味がありません。正確な見積もりのためには現地調査が必要です。

なぜ現地調査に立ち会う必要があるの?

屋内の廃棄物処分や工事範囲の特定など解体工事には確認しなければいけない点が多く存在します。つまり正確な見積金額を算出するためにも、現地での解体業者とのお立ち会いは大変重要です。

また、建物構造の詳細な情報をお客様から直接頂くことでも、よりコストを抑えた見積もりを解体業者から取得できる場合もございます。

現地調査に立ち会えない場合はどうしたらいいの?

解体見積無料ガイドのサービスでは、解体業者に直接会わなくても、お見積もりを取得していただくことが可能です。

許可をいただければ、認定解体業者が現地にお伺いし、お見積もりをさせていただきます。遠方の解体工事をお考えの方、お仕事などでお忙しい方にご利用頂いております。

ただし、上記の理由により、特別なご事情がない限り、できるだけ現地での立ち合いをお勧めしております。

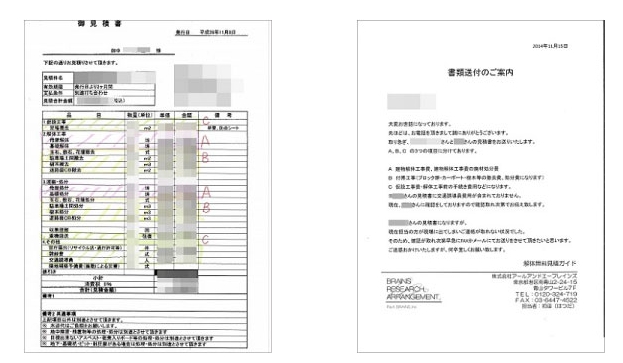

3 見積書のご比較・ご検討をしていただきます

お問合せの日から最短翌日~(現地調査日から最短即日~)で各社の正確な見積書をお手元に届けます。届いた見積書を比較検討していただきます。

※見積書で気になった点やご不明な点は解体無料見積ガイドのスタッフにお気軽にご質問・ご相談ください。

お問い合わせの日から最短翌日~(現地調査日から最短即日~)で各社の正確な見積書をお届け

お問い合わせの日から最短翌日~(現地調査日から最短即日~)で各社の正確な見積書をお手元・ご希望のメールアドレスに届けます。通常でも7営業日までにお手元に揃います。

解体見積無料ガイドでは常時、紹介した解体業者の見積書の作成状況を確認しています。ご希望の提出期日までに見積書がお客様のお手元に届くように手配しております。

※非常に工事が混み合っているタイミングや諸事情で、この期間を過ぎる場合もあります。

見積書を十分に比較しご検討いただく

各解体業者の見積書が揃いましたら、金額、詳細についてご検討ください。

ご質問やご不明な点があれば、直接解体業者に聞いて頂くか、解体無料見積ガイドスタッフまでお気軽にご連絡ください。

解体無料見積ガイドでは、見積書のチェックや解体業者との価格交渉などのサービスを実施し、中立的な機関としてお客様に寄り添った対応をしております。

解体無料見積ガイドの認定解体業者は、解体工事を専門に行っている業者です。工事自体はもちろんですが、近隣への対応から万が一の時の保証まで、適切な価格で責任を持って解体工事を行ないます。しかし解体無料見積ガイドの認定解体業者の多くが、大手の解体業者とは異なり余分なコストをかけていない分、少数精鋭の解体業者です。そのため工事が混み合っている、請け負える工事件数に限りがあるといったことが起こりがちです。

専属スタッフが見積書の内容をチェックし、説明書きを記載してご返信いたします

解体業者から提示される見積書は、各社ごとに項目が違います。見慣れていない方からすると、比較するにもどの項目を比較すれば良いのかも分かりにくいものです。解体無料見積ガイドでは、そんな見積書を分かりやすく3つ程度の項目を色分けしてご説明をさせて頂いております。見積もりだけでなく、工事に関する各種サポートも承っております。工事に関することは何でもご相談ください。

実際にお客様にお送りしている内容

項目の詳細

(A)建物解体工事費用

・建物を取り壊す際にかかる、工事費用と工事時に出た廃材などの処分費用が記載されています。

(B)付帯工事費用(ブロック塀や樹木など、建物以外の工事費用)

・建物以外のブロック塀・樹木・カーポートなどを撤去する際にかかる作業費や処分費が記載されています。

(C)その他工事費用(養生シート費用や官庁届出代行費用)

・粉塵などが近隣へ舞わないようにするためのシートや、建築リサイクル方に基づく届け出を代行する費用になります。

価格交渉もいたします

解体無料見積ガイドは見積書に関してのご質問、ご相談だけにはとどまりません!

解体業者への価格交渉においてもお手伝いし、実績をあげています。業界トップの実績と中立的な立場を最大限活用して、お客様のご希望にお応えできますようサポートいたします。

4 ご希望の条件にあった解体業者へお申し込みください

ご希望の条件にあった解体業者が見つかりましたら、詳細確認をし、確認後、相互に納得の上で契約を交わします

ご希望の条件にあった解体業者が見つかりましたら、申し込みをします

依頼したい解体業者が見つかりましたら、まずはお申し込みいただきます。

直接解体業者さんに連絡しても、解体無料見積ガイドスタッフにご連絡いただいても構いません。

選ばれなかった解体業者へのお断り連絡は当サイトが代行いたしますので、当サイトにご連絡いただけますとスムーズです。

お申し込み後、ご契約に向けてご依頼内容をご確認ください。

- 工事範囲・内容について

- 工事金額

- 工事日程(着工と完工)について

- 追加工事(主に地中障害物)の可能性について

- 万が一の際の対応について(当サイトがご紹介する解体業者は無料のあんしん保証つきです)

※上記は最低限の確認項目です。解体無料見積ガイドの認定解体業者は13の基準を満たしており、その基準自体が一般的な確認事項に含まれます。

解体無料見積ガイドの認定解体業者は、それらについてすべて問題がないことを確認しております。

契約前の詳細確認をサポートします

解体無料見積ガイドのスタッフは客様の要望を事前に把握していますので、契約前の詳細確認もサポート可能です。

5 ご依頼内容の確認後、相互ご納得の上で契約書を交わします

ご希望の条件にあった解体業者が見つかりましたら、詳細確認をし、確認後、相互に納得の上で契約を交わします

解体業者との確認・打ち合わせが終了し、十分にご納得頂けたうえで、解体工事を正式に依頼します。ご希望の解体業者とお客様との間で契約書を交わして頂きます。

契約書に記載された日付で、解体工事がスタートいたします。

解体業者へのお断り連絡を代行します

正式なご契約の前までは、お申し込み後であっても無料でキャンセルが可能です。ご安心ください。解体無料見積ガイドは、解体業者へのお断り連絡も代行いたします。直接伝えにくいことなどお気軽にご相談ください。

6 工事完了後に使える、建物滅失登記マニュアルをお送りします

建物滅失登記の手続きをご自身で行うためのマニュアルをお送りします。

解体無料見積ガイドをご利用いただいた方には「建物滅失登記マニュアル」をお送りいたします。「建物滅失登記マニュアル」には登記申請に必要な手順が網羅されており、こちらの資料を参考にすれば、ご自身での登記手続きをスムーズに行えます。

土地家屋調査士や行政書士に依頼した場合は数万円の費用がかかるため、ぜひご自身でのお手続きにトライしてみてください。

来社によるご相談も受け付けております

インターネットや電話でのご相談が不安な方、ご予約のうえ、ぜひお越しください。

ご予約はフリーダイヤル、もしくはメールフォームにてお気軽にお問い合わせください。

社内にありますミーティングスペースでお客様の状況をお伺いいたします。

小さなお子様とご一緒でもお越しいただけるよう、ミーティングルーム内にはキッズスペースをご用意しております。

ぜひお気軽にご来社くださいませ。

「解体工事とは?工事の流れや工法を解説」の記事一覧

-

続きを読む

続きを読む古民家暮らしの選択肢「古民家移築」とは?

-

続きを読む

続きを読む解体工事で発生する粉塵被害 トラブル事例と苦情の対処法を解説

-

続きを読む

続きを読む空き家に発生する害虫とは?原因と対策、駆除の方法を解説

-

続きを読む

続きを読む解体業者の差し入れ事情 人気の食べ物や適切なタイミングを解説

-

続きを読む

続きを読む雪の降る土地の解体工事でのメリット・デメリットが知りたい!

-

続きを読む

続きを読む原状回復とは?賃貸物件の種別ごとに内容を詳しく解説!

-

続きを読む

続きを読む自然災害の被害に遭ってしまったら…罹災証明書・被災証明書を発行しよう!

-

続きを読む

続きを読む不動産登記とは?それぞれの定義と費用を詳しく解説

-

続きを読む

続きを読む「賃貸借契約」でトラブルを回避する!大家がチェックすべき事項は?

-

続きを読む

続きを読む解体後の整地が重要な理由とは

-

続きを読む

続きを読む建物解体後の借地代は、いつまで払えばよいのか?

-

続きを読む

続きを読むビニールハウスの解体費用 鉄くずの買い取り費も解説

ご自宅/空き家/店舗/オフィス/ビル/アパート/別荘/遠方にある建物/火災物件/木造/鉄骨造/RC造/内装解体/スケルトン解体/

ハウスメーカー・工務店・設計事務所・不動産・大手フランチャイズなどの法人様からの依頼は全国に多数実績ございます。

一括見積のご依頼はもちろん、見積書チェック/費用相場のご案内/

工事リスクのチェック/解体業者の評判チェック/

不用品処分/借地返却/新築/不動産売買/相続等のお悩みや疑問、

どうぞお気軽にご相談ください。

年間9,000件以上のご相談を承る地域専任スタッフが即日対応いたします。

お持ちの見積書が高いか安いか、安心か、2~3分のお電話で判断できます。

私たちのこれまでの経験を

少しずつ書きためました。

以下メニューもぜひご覧ください

失敗しない解体工事

当サイトについて

お客様の声と実績

目的別の解体費用